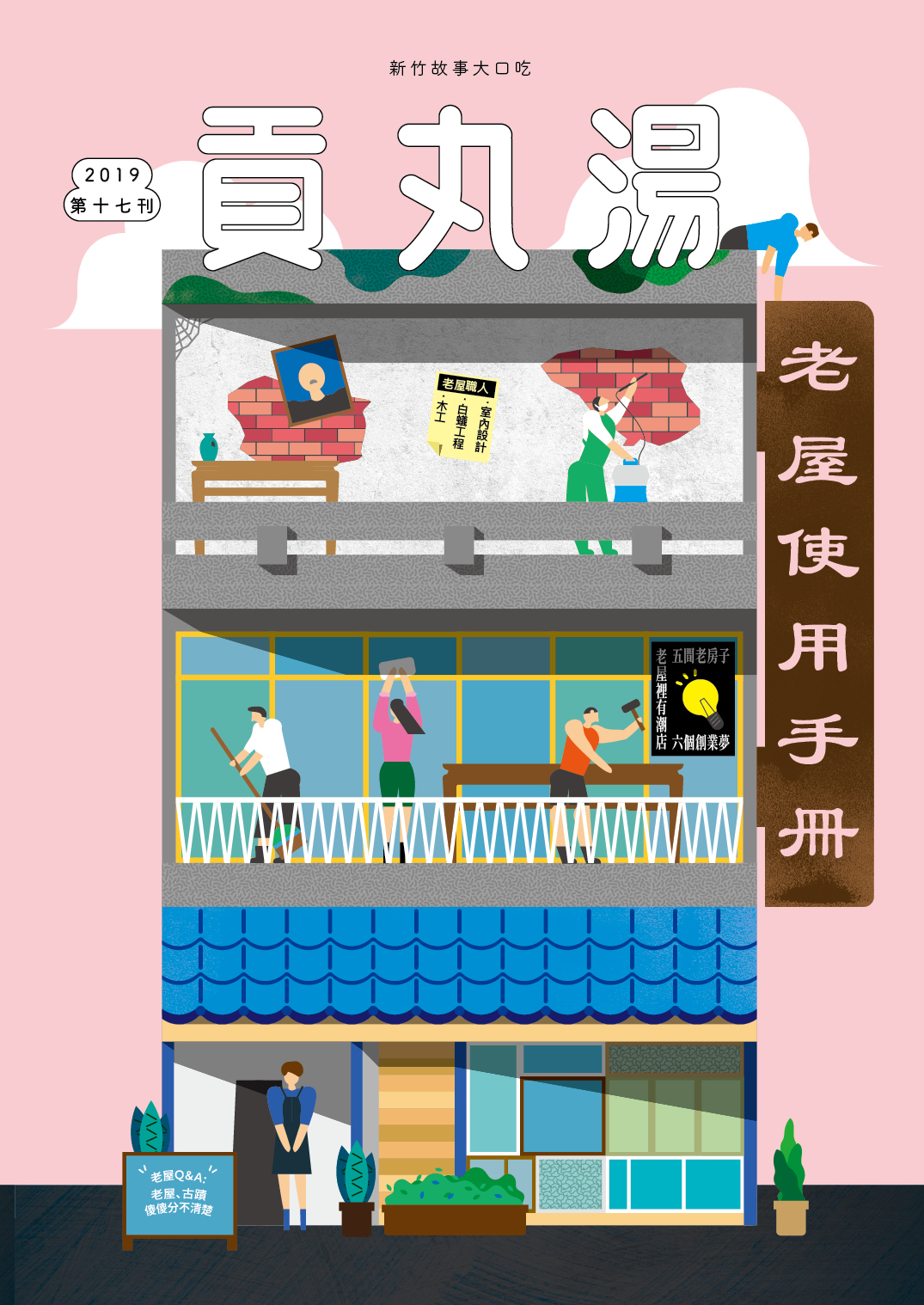

從新竹火車站附近至城隍廟一帶,在開發已久的新竹老城區中,還有許多老屋在此聳立,見證了這塊土地好幾代的變遷。提起老屋,大部份人會直接聯想到具有文化資產身份的「古蹟」或「歷史建築」,然而,城市中老屋的價值,絕不僅止於單點的文化資產,也在廣泛分佈於街區中的老街屋。這些市民每日經過的建物,若能妥善保存、活化,融入當代生活中,新竹才能真正算是有歷史的城市。

新竹漢人建城的歷史,可以追溯至清代。新竹清代時期的老屋,其中最知名的幾間,大多已有文化資產的身份,例如:位於北門街的鄭氏家廟,或者重要的信仰中心新竹都城隍廟。越靠近市中心,清代時期的老屋越難找到,因為新竹市中心大多是高度發展的商業區,絕大多數區域早已改建,往昔的建物風貌,只能從文獻上尋找蛛絲馬跡。然而在相對外圍的區域,例如:竹蓮里、香山或南寮,仍可見到一些經典的閩南三合院。

相較之下,日治時期的街屋,在新竹留存的數量較多,在舊城區與火車站前最為常見。新竹日治時期的街屋,外觀上相近於北部同時期的建物,以線條簡單、乾淨俐落為特色,有部份是紅磚或洗石子立面,很容易在街道上被辨認。二戰後的老房子在新竹也不少,大多以重複性的線條、鐵窗花與小口磚為主要特色。

新竹老屋的現況

在市區的老房子裡面,日治時期的街屋雖然數量眾多,但保存得不甚理想。因為大多是磚造或加強磚造,其中,有蠻大一部份仍持續被使用,但因為建材限制,修繕上有很多困難,例如:屋瓦年久失修,強風下會被吹飛;或者過去大多為編竹夾泥牆或磚牆的工法,因此常有漏水或牆面剝落的問題。再加上若要按照過去的建築工法,修繕成本很高,屋主大多會用現在簡便的材料,例如:水泥與鐵皮等材料包起來,如此一來不僅外觀不甚美觀,長久下來也可能衍生其他問題。

日治時期老屋因為使用率仍高,在活化上會遇到建築年代落差的課題。許多日治時期的老屋,現今大多作為單純店面使用,採用現代的裝潢或格局去設想,進而造成一些問題,例如:樑柱直接被包起來,以致於蛀蟲不被發現,或者將舊有結構拆除而無法復原。例如:東門圓環的 NET,過去是日治時期的新竹州產業會館,但不論從外觀或內部,一般人都很難察覺這段歷史。

(3).jpg)

圖片取自:《臺灣建築會誌》

按照使用方式,新竹的老屋可以概略分成兩類:有出租使用以及並未出租使用。首先是出租使用的老屋,這類型的房子因為目前仍持續使用中,在房屋的基礎設施上多數有被維護。以漏水及房屋結構的補強來說,出租使用的房子都至少會被租客因為日常使用的需求而時常修繕。比起無人使用的房子,至少讓這些老屋繼續地存在於街道上,不至於坍塌。然而,簡單的修繕不一定能讓老房子作為歷史景觀的見證。許多租客為了商業的考量,除了修繕之外,還會重新裝潢店面,甚至大程度地改造立面,這樣的狀況在火車站及城隍廟周遭等新竹最為熱鬧的商業區,隨處可見。

而尚未出租的老屋中,閒置許久的房屋不在少數,在市區很容易發現巷弄中大門深鎖的紅磚老屋。諸多老屋因為閒置而無人日常管理維護,導致傾頹崩壞,彷彿一個無解的向下循環:因為閒置而導致房屋毀壞,越是毀壞的房屋更不會讓人願意整理,度過幾十個年頭後,終究只留下斷垣殘壁。

並未出租,但仍繼續被屋主使用的老屋,大多還維持完整,但歲月還是造成了房屋部份的毀壞,尤其是屋頂以及牆面的漏水或小規模崩塌。這些損壞大多會立即被補強,但隨著老師傅的退休以及建築材料的更新,老屋往往沒辦法找到原有工法或材料來維修,只能選擇最經濟實惠且快速的方案,也就是使用大量的鐵皮和浪板來補強。

(5).jpg)

考慮老屋修繕師傅退休、建築材料成本等因素,許多新竹老屋往往選擇最實惠且快速的方案,使用鐵皮和浪板來補強結構。

老屋保存與活化的困難

總體而言,新竹屋主或租戶所面臨的老屋保存與活化困難,可以歸納為以下幾點:

修繕責任歸屬不清:

不論是產權所有人或租戶,縱使沒有要拆除老屋,單單維護上便可能遭遇困難。究竟維護責任是在租戶還是屋主呢?即使是屋主自用,老屋也大多產權複雜,因此修繕經費該由誰出資,容易談不攏,以致於停擺、閒置。

修復工法問題:

工法上,雖然文史界常提倡「修舊如舊」,實務上修復老房子的工法,確實跟現在主流的建築工法不同。因此有意修復的屋主,常會面對找不到合適工班,或者缺乏相關知識的情況。

進駐及維護成本高:

老房子因建物年份久遠,修了往往很快就會再度出現問題。而對於新租戶而言,進駐使用的啟動成本也相對較高。例如:見域工作室曾訪調過的漁香甜不辣,當初進駐老屋時便面臨很糟的屋況。啟動與維護成本高,連帶影響年輕店家進駐使用老屋的意願。

經濟效益不高:

老屋因為普遍屋況老舊,再加上建築格局已與當代不同,自住上常會遇到問題,即使出租利用,空間條件也比不上新建的店屋。總體來說,便會被認為經濟效益不高,進而影響使用與保留的意願。

(4).jpg)

面對老屋保存與活化困難,新竹有許多老房子留不住。

留不住的老房子

老屋在此未必閒置,更常見的反而是出租給店家使用。

出租自然是最直接、容易的空間利用方式

但是許多屋主期待能獲取更高的經濟利益。

新竹舊城區的商業活動仍舊相當繁榮,街區店家更替快速,產權移轉也時有所聞,老屋在此未必閒置,更常見的反而是出租給店家使用。出租自然是最直接、容易的空間利用方式,但許多屋主期待能獲取更高的經濟利益,例如:近年來北門大街上如「太睿國寶」與「興傳」等指標性的大樓建案,都是在商圈移轉後,老屋不易使用與出租,原屋主選擇將土地賣予建商;讓關心老屋者唏噓不已之餘,反映的其實是更深層的經濟動機問題。

對於任何一個老屋所有權人而言,老屋的去留與利用都是一項難題,最終的結局往往是多方考量下的答案。以見域工作室這幾年調查下來,我們認為最關鍵的問題就是老屋能夠創造出的利益不足。空間不足、結構傾頹等問題阻礙了老屋的持續利用,若要解決這些問題,又必須讓所有權人出資,而且金額不小。這時,如果這間老屋是家族中的「起家厝」,通常就會閒置數年或是出租,除非面臨倒塌危險,所有權人才會做最低限度的修繕。但如果不是起家厝,一旦有建商願意收購或者改建都很容易推行。長久下來,街區自然留不住老屋。

(4).jpg)

老屋不易使用與出租,有些原屋主會選擇將土地賣予建商。

老屋該由誰來保護?

公部門的資金及人力有限,不可能將每一間老屋通通登記在冊

並且都有完整妥善的修繕及管理計畫。

老屋持續被理解為文化部門的範疇,提倡原屋原地、修舊如舊等等。

然而,完全舊有的建物,在現代是難以存在、被持續利用的。

公部門大多傾向將老屋視為純粹私有財產的範疇

並未主動地透過都市規劃,推動街區再生與老屋保存。

老屋逐漸消逝,那麼該由政府來保護嗎?透過公部門的資金和權力來指定保存,是現在台灣比較普遍能夠留下老屋原貌的方式。然而,這種方式存在許多缺點,公部門的資金及人力有限,不可能將每一間老屋通通登記在冊,並都有完整妥善的修繕及管理計畫。再加上過去由公部門管理的文化資產,難以創造出讓人耳目一新,或能永續經營的案例。最常見的結果就是開設成博物館,成為開放的公共空間。此外,再加上一些訛傳的推波助瀾,老屋所有人普遍認為指定為文化資產不僅沒有經濟效益,更有可能使得房屋「被充公」,平白讓自家的財產送給政府。所以新竹除了文化資產(大部份產權屬於政府),而私人的老屋多數沒有文資身分,重建改建的案例林立,逐漸也讓整個老城區的歷史感隨之消失。

見域工作室當然期待新竹這座老城中,可以保留下不同時期不同風格的老屋。老屋們如果能夠保持原本的姿態,矗立在街道巷弄之中,過去的故事就可以跟著房屋被保留下來。但單靠這種緬懷過去美好時光的情懷,不足以讓老房子能妥善地被保留下來,頂多只能依靠少數想好好對待老屋的屋主,或是期待公部門可以將老屋指定為文化資產。

從公部門的思維到一般市民的理解,老屋持續被理解為文化部門的範疇,提倡原屋原地、修舊如舊等等。然而,完全舊有的建物,在現代是難以存在、被持續利用的。而只將希望寄託在文化資產身份的保護效力,不僅存在侷限,更將老屋「特殊化」,不再與一般人的生活及經濟活動有所關聯。

政府若要有積極作為,更應該做的是將老屋政策放入都市發展的藍圖裡,將老屋視為街區樣貌與文化經營的重要一環。然而,現行的新竹都市規劃相關法規中,並未將老屋視為重要的政策對象。見域工作室觀察,公部門大多傾向將老屋視為純粹私有財產的範疇,並未主動地透過都市規劃,推動街區再生與老屋保存。然而,當老屋成為都市規劃進程的一部份,它才是有未來的,可以持續地融入現代生活中,才有機會成為不需要「被特別保護」的存在。

(3).jpg)

重新改建後的老屋讓老城區的歷史感消失。

老屋在當代新竹的意義

不是全然復舊,從外觀到內裝完全和過去一模一樣

而是能依照使用的需求改造,但必須找出這間老屋最能夠代表它背後故事的核心為何?

事實上,更精確地來說,老屋最集中的新竹舊城區,並不是多數的老屋都被拆除,只是難以在街道上辨認出來。除了前面提到因為瓦片屋頂難以修復的關係,多數都已經換成鐵皮屋頂之外,因為這裡是新竹核心的商業區,許多老屋都出租使用,店家為了營業和宣傳加設的招牌和外觀裝潢,常將老屋原本的風貌藏了起來。由這件事就可以知道,老屋的風貌和文化在這些使用者的觀念中,尚無法為他的事業加分。

見域工作室期待看到的新竹老屋風貌不是全然復舊,從外觀到內裝完全和過去一模一樣,而是能依照使用的需求改造,但必須找出這間老屋最能夠代表它背後故事的核心為何?並將其結合進房屋的改造中。唯有如此,才能在保存和利用中找到一條合適的道路。舉例來說:一間五十歲的磚造兩層樓老屋,能保持原來富有時代感的立面非常重要,但內部裝潢和空間格局,當然可以依照當代的使用需求來改造,額外規劃吧檯、廚房、又或者改建廁所及加裝空調設備,對於這些現代住宅使用的方式,不需要墨守成規地認為一切只能照舊,而不能更新。

在老屋保存及再利用的路上,新竹還有很長的一段路需要前進。「緊張老屋消失得太快」這件事情就像是一個幽靈,令持續不斷地認識、關心老屋的朋友們煩惱不已。經過這幾年的參與,我們明白這件事急不得。見域工作室創立之初,就打算透過實作來重新幫老屋找回價值。然而從論壇籌辦、訪調工作等等,直到第三年才在多方條件的配合下,開始了比較有計畫的老屋再造,並投入相關的老屋活化輔導計畫。

(2).jpg)

周益記是保存老屋且符合現代生活水準的典範。

對我們來說,新竹老房子現在的樣貌,只能算是勉強及格,至少房屋本體有被保留下來。而更進一步發掘老屋背後的故事,甚至活化空間等等,雖然是我們心中期待看到的樣子,也只能一步一腳印,與每位老屋所有權人、使用者面對面地溝通,找到一個比現況更好的老屋使用方式。

為了達到這個目標,除了文資教育之外,我們需要在新竹的街區裡出現一些典範:能看到保存老屋不等於在生活品質上妥協,種種的使用都能符合現代的生活水準,卻更凸顯出額外的老房子價值。到目前為止,新竹仍舊還沒有太多這樣的典範出現。我們期待有一天,新竹的街區能由下而上,引發示範效應,讓老屋的迷人之處,成為市民日常生活的一部份。因此見域工作室的據點也盡力活化老屋,而舊城區如江山藝改所、周益記等,都是這方面努力的先驅。