「無論是解決交通安全或是步行環境的問題,都必須從引導大家捨棄私人運具、選擇大眾運輸開始」

在交通領域服務多年的鍾慧諭,被問到軌道對城市的重要性時這樣回答。近二十年以來,交通業界開始呼籲推行「大眾運輸導向型發展」,將軌道系統、公車系統作為都市發展的核心,打造以行人為本的城市。(閱讀更多:每年傷亡1.7萬行人!「人本交通」為何走不出死亡幽谷?)

當「新竹大車站計畫」逐步推進,以鐵道為核心發展的新竹市迎來市容更新的機會,我們是否有機會走向「大眾運輸導向型發展」的理想城市樣貌?這項即將到來的改變將會如何影響新竹人的通勤選擇?我們又該如何藉此機會,進一步想像未來可能的生活方式?

中華民國運輸學會理事 鍾慧諭

・曾任臺北市交通局長・台灣軌道經濟發展協會理事

・公民幫推平台理事長

・中華民國運輸協會理事

・現為逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任

・台灣鐵道暨國土規劃學會學術暨公共政策委員會委員

新竹就是行人地獄!一座被車輛淹沒的城市

「每一個人都追求方便、成本低廉的移動方式。」

鍾慧諭一針見血指出,長期以來對大眾運輸的不重視,早已使得新竹成為仰賴汽機車的「車本主義」空間,相較之下,大眾運輸顯得麻煩又昂貴。鍾慧諭說明:「公車一趟 20 塊以上,又要等車,時間、金錢成本都更高;騎機車停車不用錢,又方便,要騎去哪裡都可以。目前我們的公共運輸很難去跟私人運具抗衡。」(閱讀更多:被稱「行人地獄」的台灣──為何我們的馬路設計不安全?)

除了大眾運輸路線規劃不完善,導致使用意願下降,疫情衝擊餘波與缺工問題,更造成客運經營狀況持續下滑。新竹客運去年(西元 2022 年)申請不續營 34 條路線,今年(西元 2023年)更是申請 54 條路線停駛;縱使中央政府以專案形式進行補助,勉力續營路線,大量減班的現況卻無可挽回,迫使許多通勤族、學生放棄大眾運輸。

.png)

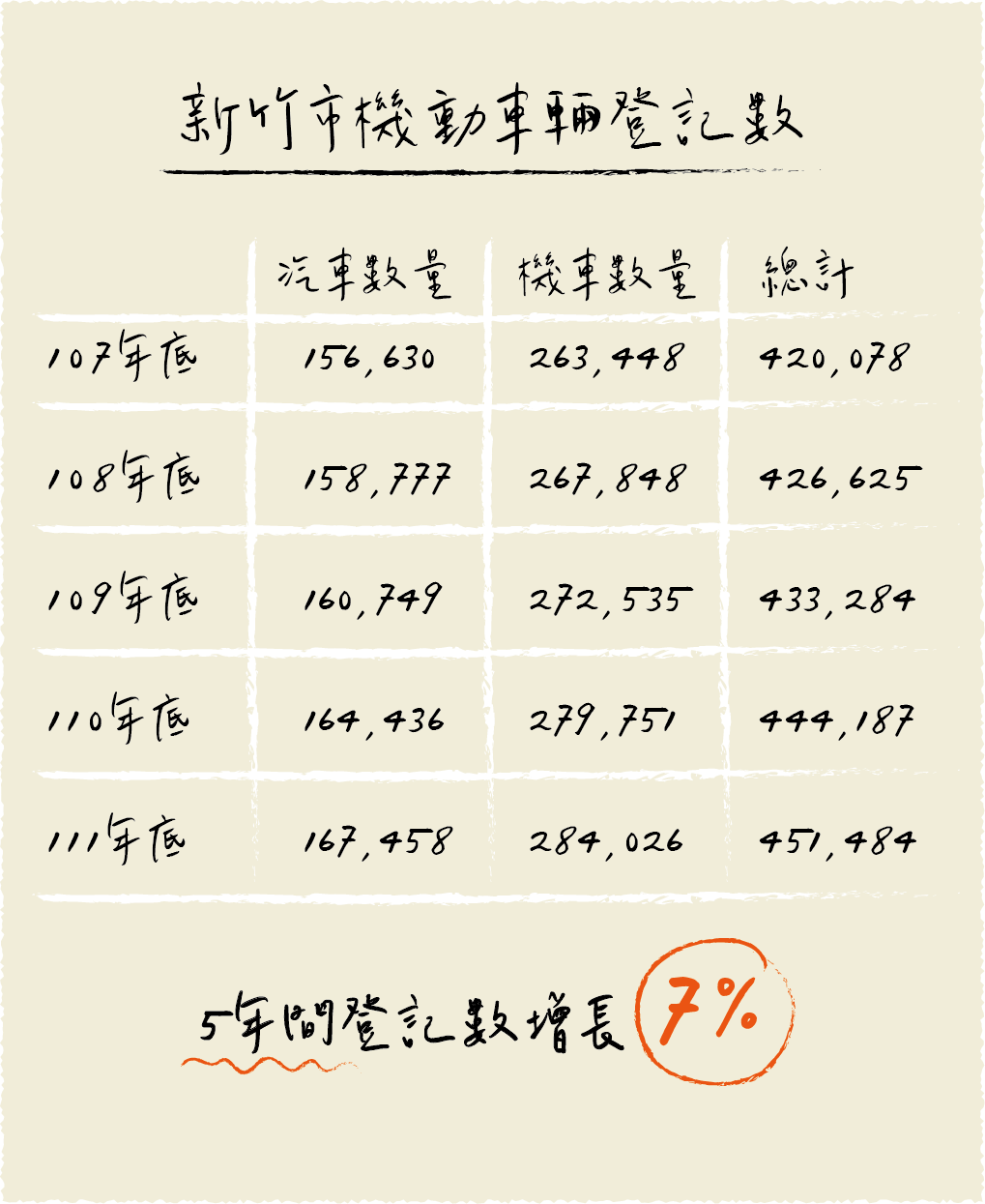

許多人由大眾運輸轉為私人運具通勤,代表汽機車數量與道路使用需求持續增長,進而導致都市規劃落入惡性循環。過去五年間,新竹的機動車輛登記數增長 7 %,增加三萬多輛汽機車,每天都能看到聯外幹道被大量車輛擠滿;市區的大量臨時停車堵住狹窄的道路,影響汽機車動線,壓迫原先就不多的人行空間。人們塞在車陣中的時間、車輛排放的廢熱與廢氣,以及行人的安全,都成為這座城市隱藏的環境成本。

除了上述負面影響,鍾慧諭認為大量增長的停車空間需求,也是阻礙城市發展的重要原因之一。(閱讀更多:從「人本城市」四個面向談「零死亡願景(Vision Zero)」)

若是能讓畸零地改建而成的停車場、馬路旁的整排停車格釋出空間,勢必能夠打造更多可能性,提升居民的生活機能。「只要車子一停下來,就是要占用15平方公尺的空間,新竹應該有 ⅓ 的道路面積都在停汽機車。假如是軌道城市的話,所有進出的人都是坐鐵路進來,就少掉最大的空間需求,我們就可以去改善人行道、自行車系統。」

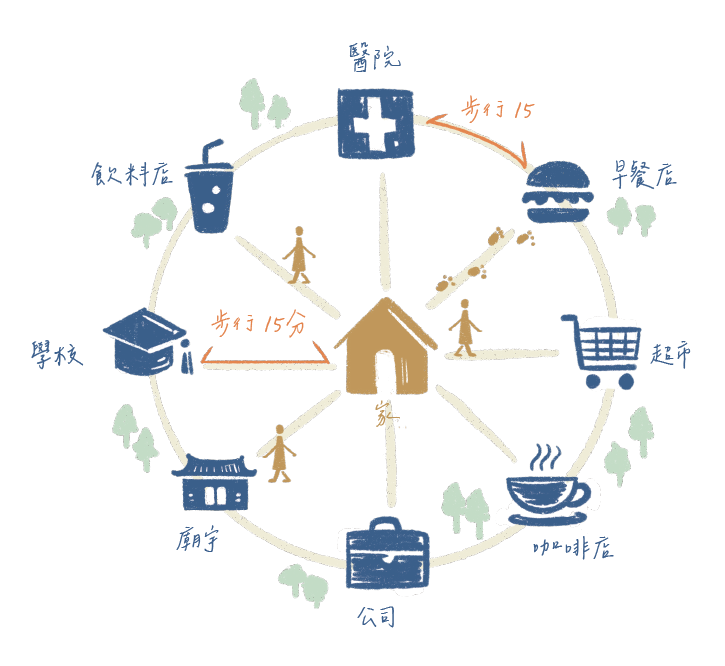

打造「15分鐘城市」,用步行就能去到各地

引入「15分鐘城市」概念,鍾慧諭說明這套不需過度依賴私人運具的都市規劃方式。(閱讀更多:【為什麼要燃燒我的生命來通勤?】台北市民平均日花一小時,但巴黎早已開啟「15分鐘生活圈」計畫)「為何要花這麼多時間在車上?我們應該能在步行或腳踏車的15分鐘路程內,建立起基礎生活圈,用更小尺度的移動範圍,解決日常生活的各種需要。」

臺灣向來以極度混合的方式發展,比起歐美分離住宅、商業區的都市規劃,早就擁有成為15分鐘城市的基礎。若是居於市區,從住家步行三分鐘,幾乎都可以找到一間以上的便利商店;步行十分鐘的範圍內,往往能夠抵達學校、超市與公園。

新竹市更是如此,舉例而言,城隍廟步行五分鐘內,幾乎能滿足日常生活的所有需求:中央市場、東門市場兩座傳統市場,多間超市、藥妝店與銀行、藥局,遑論餐廳、小吃與咖啡廳等;若是擴大至15分鐘範圍內,醫院、百貨公司等設施也一應俱全。(閱讀更多:15分鐘生活圈:從巴黎到基隆 一刻鐘城市的減碳考驗)

15 分鐘城市(15-Minute City)

15 分鐘城市是由法裔哥倫比亞都市規劃師莫雷諾(Carlos Moreno)提出的都市規劃願景,居民能在 15 分鐘的自行車或步行範圍,抵達公園、學校、商店,完成日常所需的消費或服務。15 分鐘城市期望降低居民對於汽機車的需求,將都市空間重塑成行人友善的步行區域,提倡行人路權、機車路權,甚至期望減低塞車頻率的人,都能從中獲益、降低移動成本。

讓新竹成為行人城市!從車站串聯起市區

鍾慧諭更進一步,將 15 分鐘城市的概念與「大眾運輸導向型發展」結合,試圖提出以大眾運輸為主的都市規劃。扭轉全球過去數十年來汽車優先的都市樣貌,以匯集旅客的車站為核心,高密度開發周遭的大眾運輸廊道,形成各式行人友善的步行空間。「我們可以利用既有車站,再加上 15 分鐘城市的概念來發展城市;也就是以車站為中心,周邊設計很好的人行與自行車系統。」

從清領時期的劉銘傳鐵道開始,新竹的鐵路、車站選址和城市發展早已緊密相連。如新竹火車站作為交通路網中心,帶動大量的物流與人流,進而成為竹塹城跨出舊城區、向東發展的一大助力,也逐漸形成以車站為核心的都市型態。

即便近年來商圈漸有轉移趨勢,新竹火車站周遭的機能依然完整。自火車站出發,步行即可抵達行人友善的護城河親水公園、於歷史豐沛的舊城區探索在地文化風貌;搭乘接駁車或騎乘 YouBike 至巨城、大遠百等百貨公司;並且周邊餐飲、住宿設施選擇也十分多元。

私人運具崛起之後,橫越新竹市區的鐵道被視為一條裂縫,劃開了東西兩側的平面道路交通路網,導致汽機車必須改走地下道、高架橋,而無法直接穿越市區。數十餘年以來,新竹鐵路高架化、地下化一直是眾人關注的議題之一;私人運具的逐年增加,更加重了討論這項議題的迫切性。

如何在交通便利與保留在地紋理之間取得平衡,也成為新竹鐵道改革的考量點之一。新竹火車站建立於大正二年(西元 1913 年),站體由日本建築師松崎萬長設計,具國定古蹟身分,蘊含厚重歷史,這座莊重又不失親和感的車站在此屹立超過百年,早已成為數代新竹人的共同回憶。

.jpg)

大眾運輸導向型發展(TOD)

大眾運輸導向型發展(transit-oriented development,簡稱TOD)由美國都市計畫技師卡爾索普(Peter Calthorpe)提出,概念核心是以高密度的列車系統為核心,建立適合步行、以行人優先的都市規劃。在這個構想中,軌道系統提供的運輸服務能滿足居民的長途移動需求,也能同時減少使用汽機車的需求與能源消耗。.jpg)

東京車站

開幕於大正三年(西元1914年)的東京車站二戰時嚴重受損,西元1990年代曾掀起日本社會的討論,考慮欲保留或拆除始終未修復完成的站房。最終決議保留,西元2003年將站體指定為「重要文化財」,西元2007年完成車站整體修復工程。東京車站的修復與再利用策略,能夠做為新竹火車站未來規劃的優良借鏡。

新竹交通改革的起點:以新竹大車站為核心

民國 109 年(西元2020年),既非高架化也非地下化的「新竹大車站計畫可行性評估研究」獲行政院核可,這套以行人為本,且保留既有車站站體的都市計畫提案,成為新竹未來城市發展的目標。(閱讀更多:軌道立體化之外:淺談新竹大車站計畫「跨站式平台」)

新竹大車站預計採用「跨站式平台」方式,藉由大型平台縫合前後站行人通行需求,透過車站周邊建設,連帶提升市區公車、國道客運、臺鐵、輕軌的轉乘效率,期待藉由復甦公共運輸機能,促使更多人願意放下私人運具,轉而使用公共運輸系統來移動,進而改變新竹的城市交通樣態。

許多路線複雜、站體龐大的車站,因為無法將軌道一併立體化,常採用平台式車站的形式帶動周邊開發,百貨公司、廣場、人行通道彼此串連,圍繞著車站發展。相對於私人運具,鐵路能達成低碳排,也不會造成塞車停車問題,對於提倡步行、自行車移動的市中心地帶來說非常合適。鍾慧諭表示,在做鐵路系統規劃時,不應該只看到鐵路系統,應該要將鐵路系統與城市之間的關係納入考量,讓公共建設能夠服務這座城市。(閱讀更多:東京給台灣的啟示:從大眾運輸開始,練習文明與人本城市)

品川車站

品川車站採「跨站式平台」方式,縫合鐵道東西兩側,促進城市發展平衡。車站內步行即可轉乘不同路線的地鐵與巴士,還能通往商店街、商辦大樓與水族館。(圖片授權/Shutterstock,攝影/Sarah Quintans)

倫敦街景

藉由規劃完整的大眾運輸路網,增加居民步行的意願,再進一步配合城市內的標線規劃、向車輛徵收擁擠稅等措施,逐步使倫敦邁向「步行城市」的未來。(圖片授權/Shutterstock,攝影/Andriy Blokhin)

大車站的無限可能:讓人們自然而然走進城市

「用步行方式移動的時候,會產生很多跟這座城市的互動交流,比如說停下來、去買東西,去欣賞周邊的這些花店、書店。人們會開始去理解這座城市。」

鍾慧諭認為,打造適合步行與自行車的空間,且設立誘因,讓大家願意進來走走看看,將會是市民與在地建立連結的重要推力。新竹大車站的出現,不只能讓新竹展開新的交通革新,更將促使市民形成認同感,與地方產生更多交流的可能性。

車站不僅為城市帶來方便的跨縣市運輸,在鍾慧諭眼中,甚至能夠成為新竹發展與二次誕生的關鍵:「其他縣市都在推行立體化,但立體化搬遷整條路線後,實際上真正能吸引人流的依然只有車站,軌道只是人們的移動過程。」

樂見於新竹大車站的推行,鍾慧諭總結道:「新竹大車站平台計畫能夠讓西部城鎮重新檢視,不需要搬動鐵路,只要串連車站周邊的行人空間,城市就能有很大的改變。能夠看到大車站平台這類交通先行的都市規劃在新竹市區落實,應該是一件值得期待的事。」

如何改善交通不便?大眾運輸建設的困境

以十年為尺度的長期大型公共建設,施工期間往往會大幅影響市民的日常生活,因此新竹大車站的運作模式,至今依然是眾人的關注焦點之一。然而,鍾慧諭認為市民應該將目光放得更長遠一些,他說道:「很多時候對於臺鐵的開發,大家都不會討論到它能夠帶來多少回饋與正面影響,而是討論我們會經歷多少交通不便。」除此之外,鍾慧諭更指出目前推行大眾運輸的困境:「在規劃大眾運輸、自行車道和人行道前,必須先取回可用的都市空間」,他補充道:「如果沒有足夠的空間可用,無法規劃出合適的步行區域,同時,也要減少城市中的車輛數。」無論是更嚴謹的管理、提高駕照獲取難度、全面性的停車收費,才能真正解決城市被車輛淹沒的現況,這是在改善大眾運輸前的必經之路。

若是藉由完整的資訊揭露、足夠的交通知識教育,讓政府與市民之間取得「大眾運輸導向」的城市規劃共識,對於私人運具的合理限制將得以上路。經過協調討論,就有機會讓在這座城市其中生活的每一個人,皆願意做出改變,一起漸漸習慣新的都市型態與通勤方式。

新竹共好!人人都能參與都市和交通規劃

目前的建設規劃,常在計畫尾聲才舉行環評、公眾說明會,導致質疑聲浪連最初的政策都會一併質疑。如果能更早就開啟溝通,讓政府向大眾展現可能的未來願景,意見團體也有空間提出想法。鍾慧諭所經營的「公民幫推平台」致力改善人行環境,也協助舉行眾多公共建設說明會,讓更多人察覺被臺灣社會長年忽視的人行環境。「假如公共運輸的便利性,是未來城市中的重要元素,那所有建設、都市規劃都該朝這個方向前進」,鍾慧諭說:「但如果只有政府推動,計畫過程中沒有大眾參與,政府也沒有與民眾溝通,我們無法讓大眾產生對未來城市的想像。」

想像新竹成為一座更安全、更便利的城市:可以自在行走,不用擔心汽機車呼嘯而過的徒步區與自行車道;假日旅遊好去處,平日也能讓周邊居民散步休閒的公園和商場;經過規劃的道路設計,汽車與機車不再互相擠壓道路空間。無論是計畫中的新竹車站改建,或是未來更多的公共建設議題,都應該讓公眾有機會分享想法,一同參與都市計畫議題,打造更好的城市。(閱讀更多:「都市計畫民眾參與」推廣資訊與方法學資訊分享)

.png)

.jpg)

本文出自:

《貢丸湯》Vol.31〈新竹鐵道,一路順風〉

《貢丸湯》Vol.31〈新竹鐵道,一路順風〉