「你知道你的阿公、阿媽是哪裡人嗎?」訪談一開始陳教授的犀利提問,道出了年輕一輩與家庭的疏離。當慎終追遠、認祖歸宗不再是青年世代深刻信仰的價值,甚至多數人也不清楚與關心自己家庭的歷史,我們為什麼要來認識「家族史」呢?

不可否認的是,在轉型成現代工商社會以前,族人與血緣家族間的關係是密不可分的。許多家族會將世代累積的經濟資本投資在下一代身上,家族成員在功成名就後也會回過頭來參與地方政治、經濟事務,進而持續鞏固、壯大家族影響力。因此,家族史研究就像是一面鏡子,反映出在地政經與社會發展。(閱讀更多:想認識臺灣嗎?先從認識自己的家族開始吧!)

曾經投入新竹家族史研究的國立政治大學新聞系陳百齡教授,從一座石碑開始,探討清領與日治時期新竹大家族興衰背後的歷史因素。一起來聽聽他分享蒐集資料、進行田野調查的發現,以及從事家族史研究的意義與重要性!

陳百齡教授

政大新聞系教授陳百齡,因著一次與石碑的緣分,走進新竹家族史研究的世界,並完成《石碑背後的家族史:新竹近代社會家族研究》一書。家族史研究的起點:一座家鄉的石碑

「其實也沒什麼崇高的理想,一切都只是偶然。」問及一開始研究的初衷,陳教授謙虛笑道。2006年陳教授與家人在法源寺辦法事時,無意間看到一座正面寫著「皇恩山重」、背面刻滿人名的石碑,「碑上的人除了後藤新平外我都不認識,查縣志只有不到三分之一列在上面,其他都被歷史的灰燼蓋住了。」即便如此,陳教授並未因此卻步,秉持著想更了解自己家鄉的信念,拾著歷史的碎片,花費 15 年拼湊出清領以來新竹地區部份家族的面貌。在發現石碑的三個月後,陳教授就釐清了上頭所有人名,但研究之所以以驚人的幅度向外開展,是陳教授了解到人物間的關係與交互影響也十分重要,於是從個人轉往家族史研究。

陳教授認為,在 1960 年代前的近代社會研究中,家族是一個影響在地發展與個人行動的重要機制,只要掌握大家族的樣態就能看到那個時代的歷史全貌。(閱讀更多:縝密考據串起竹塹社會網絡 家族史研究者陳百齡)

以新竹地區的發展史為例,開拓必然會講到王世傑,清領時期的鄭家與林家影響深遠,日治時期的東南邊境則有黃鼎三家族。而也正是大家族,才有足夠的財力與人力進行屯墾並組織鄉勇保衛地方,「像在畫素描時需要先用幾筆勾勒全景。」陳教授分析,地方發展與家族的關係,在農業社會中可說是密不可分。「帶著一群人把事情做起來的精英都是家族的代表人,在農業社會中,人多是有意義的,家族大就是力量!」

1907-1945 年間「皇恩山重」碑

眾仕紳為謀求家族的社會轉型,建立起互助合作的社會網絡,集資建碑向統治當局表態進而在新竹開創出一番事業。臺灣「大家族」的形成:隨歷史洪流起落的家族們

然而,人多勢眾並非每個時代奉為圭臬的通則。一個大家族的成就,除了倚靠族中的人力與財力,更需要深諳當局者的喜好,並利用自身的智慧抓住機會與時運,才得以站穩腳步並揚名立萬。「所謂的大家族,並不是一個恆常的現象,而是隨時間變動的概念,」

陳教授分享,清領時期、農業社會的臺灣,有錢的大家族坐擁大片土地,或兼營船頭行與福建進行兩岸貿易,並培養小孩念書考科舉,成為在地仕紳保衛家產,「有了功名後也不見得要出仕任官,但考上科舉,當了鄉紳在官府有人脈,根據當時法律,生員打官司時就可以站著講話,想像一下在衙門上一方站著一方跪著,氣勢上就差很多了。」

然而,在日治時期政權轉換後,「前朝通行的遊戲規則就不靈光了,」由於日本政府治臺政策以「經濟殖民」為導向,著重與國內貿易,在統治初期推動殖產興業,引入多項近代化工商業,家族便要想辦法在新的遊戲規則下進行轉型。當時政府派來的官員都學過漢學,跟文人坐在一起吟詩作對、交際娛樂,「地主、想跟日本做生意的人和文人,就組成聯盟和日本人應對,希望能趕上這輛列車開創出一條生路,碑上的人名也是由這三群人組成。」陳教授一語道破石碑上的玄機,「皇恩山重」這塊石碑,可說是反映了新竹家族轉型的軌跡。

從「皇恩碑」看新竹的家族轉型史

以皇恩碑主倡者—郭墻,所屬的南勢郭家為例,因為擁有的水田面積不足,便利用祖傳「以米榨條」的技術兼營米粉製造業增產米糧,雖可勉強餬口,但仍需看天吃飯,往往一次天災就能讓積累許久的心血化成泡影。然而,郭家在發展生計的同時,也累積了相當的實業知識,因此在殖產興業政策起步之際,便把握機會展現家族集體的智慧與經驗,結合在地農家耕作、豬隻養殖和米粉製造的知識,投入製酒與優良豬種的培育,從清末受雇於人的店員,至日治時期成為當地大族,1940 年代中期已躍升為北門大街重要的百貨商家,更是成就新竹米粉產業的重要先驅。此外,不再執著於科舉功名後,殖民教育政策之下的臺人菁英,出路多為醫生和教師。「現在來看,當上老師可能沒什麼,但在當時,若從臺北師範回到家鄉,會戴著日本的帽子和文官服,腰上還掛著一把佩劍,成為眾人目光焦點,很神氣!」

陳教授在田野調查中發現,大南勢郭家和許多家族一樣,將經濟資本轉換成為社會資本和文化資本,對教育不遺餘力,培育家族中天資聰穎的孩子進入國語師範就讀並成為老師,族中後起之秀,大都投入文教界,並致力於地方教育事業。

.jpg)

日治《臺灣人士鑑》:幫自己買個廣告版面

並不是有上報的人是望族!「望族」是個隨時間變動的概念,不同資料的性質也影響著我們對於一個人在當時社會地位的考據。以日治時期的興南新聞社為例,該社出版的《臺灣人士鑑》,記載當時臺灣各地重要、知名人士相關資訊,為記錄日治時期人物的重要書籍。日治時期的人物鑑,其實就像現在自己付錢上電視曝光,當時的人也會用金錢換取版面;而對於報社來說,這不僅可以募款,也是一種整理與方便查找各地人脈的方式。因此不同資料仍需要系統性地多方比對確認。

《臺灣人士鑑》

《臺灣人士鑑》共有1934年版、1937年版及1943年版,由日治時期臺灣重要的雜誌社「臺灣新民報社」(後改名「興南新聞社」)出版,詳細收錄一九三○至一九四○年代臺灣社會上重要的臺日人人事資料,是讀者認識日治時期臺灣人物與社會發展脈絡的珍貴史料。(資料來源:國立臺灣圖書館《臺灣人士鑑》)

只有新竹才有的珍貴文史資料:《淡新檔案》與《土地申告書》

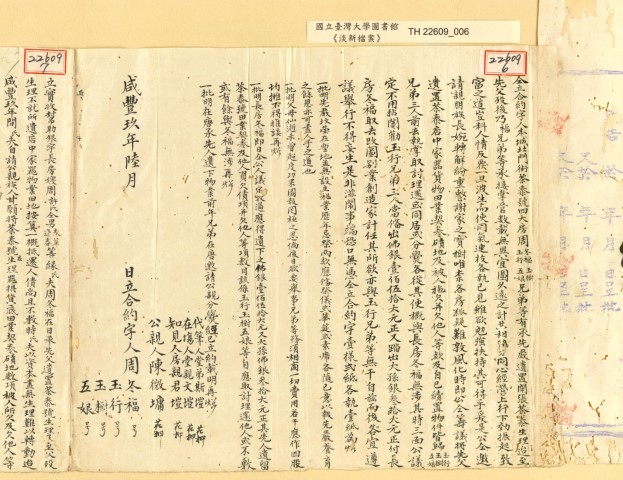

將專業領域新聞資料蒐集的功夫運用到家族研究的場域,陳教授發現新竹是「研究臺灣近代社會家族史的寶庫」,不僅史料最豐富,更保存了兩個其他地方找不到的文史檔案:《淡新檔案》與《土地申告書》。《淡新檔案》:舊新竹的行政與司法文書

《淡新檔案》是清領時期的行政與司法文書,日本政府在新竹縣衙門發現後保存於臺北帝國大學(今國立臺灣大學)。淡新檔案原名《臺灣文書》,「淡」指淡水廳,「新」即為新竹縣,為臺灣清領時期淡水廳、新竹縣與臺北府城三個行政單位的行政與司法檔案,檔案涵蓋的年代自乾隆54 年 (1789 年) 至光緒21 年 (1895 年) 割臺共106 年。輾轉於戰後移交國立臺灣大學法學院,由法律系戴炎輝教授命名及主持整理工作,對研究臺灣法制史、地方行政史、社會經濟史等深具學術價值,是世界有名的傳統中國縣級檔案。新竹北門街上的周益記,由開臺祖周嘉諒開設之「茶泰號」經營有成起家,後來較年幼的三個兄弟聯合出資請長男周冬福改圖別業,並承接茶泰號一切債貨物件,「我會知道周家(周益記家族)有哪幾房,就是因為他們家族剛來臺灣時為了分產有打官司,在訴狀上可以清楚看到他們寫說自己是誰、什麼時候來的、其他家族成員和祖先的關係等等。」淡新檔案中便留存了當時分產的合約。

淡新檔案

淡新檔案原名《臺灣文書》,「淡」指淡水廳,「新」即為新竹縣,為臺灣清領時期淡水廳、新竹縣與臺北府城三個行政單位的行政與司法檔案,檔案涵蓋的年代自乾隆 54 年 ( 1789 年) 至光緒 21 年 ( 1895 年) 割臺共 106 年。《土地申告書》:舊新竹土地歸屬的調查文件

《土地申告書》則是日本政府從事土地丈量時,要求沒有契約的土地所有權人所簽的切結書。然而,這樣的官方文件,照理來說全臺灣的資料都應該要典藏,為什麼現在只剩新竹留下來呢?陳教授解釋,國民黨政府來到臺灣後一開始先將此資料收藏於土地改革紀念館,然而「當時的主事者認為檔案太佔空間便銷毀,僅留存的正好是竹北一堡、二堡,也就是今天桃竹苗這一帶的檔案,特別是新竹市全部留下來了,讓我們現今仍得以使用。」日治時期,臺灣總督府為辦理土地調查事業,同時整頓大小租紊亂的情形,明定業主須提交證據書類申報其所有地。《土地申告書》上記載的都是由業主提供的第一手土地資料,包含租地種類、業主個資、共有者身分、繳租方式等,由土地調查人員照原件格式抄錄下來,並進行實地訪查與土地測量後公告,不僅是土地所有權的依據,也是臺灣土地制度化及地方發展重要的參考史料。

.jpg)

土地申告書

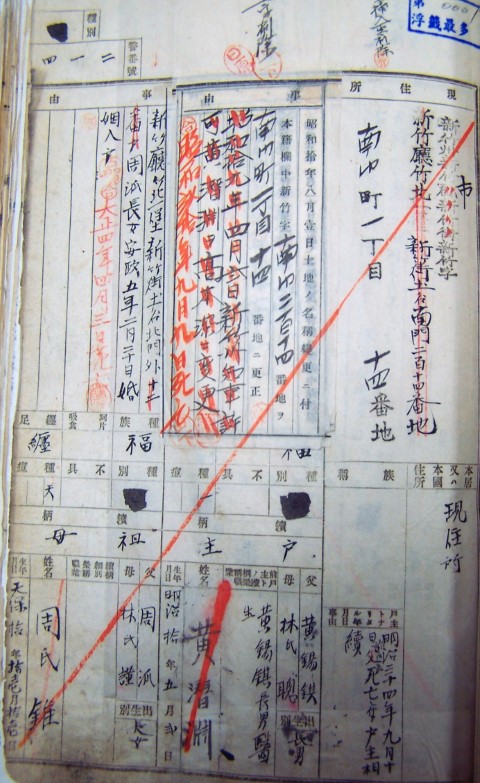

日本政府進行土地調查時,召集各土地所有權人具結切結書,集結成《土地申告書》,也能藉此看見所有權人彼此的親族關係,如圖中署名之附註,即呈現了黃鼎三、黃榮與黃克臧為三代直系血親。除戶簿:記載生死出入的家族檔案

除了上述的兩份檔案,新竹市戶政事務所的除戶簿也是陳教授在釐清家族人物關係的得力助手。日治初期,殖民政府為了監控人民活動,自1897 年便實施戶籍制度,由警察管理人民住居與出入的資料,而這些資料註銷後,就成了家族史料。戶籍資料以戶長為中心,交代每個人和戶長的關係。「資料非常詳盡,就連當事人有沒有吸鴉片、打疫苗、裹小腳、嫁娶、死亡,都被仔細紀錄下來,可以從這些變動看見家族的消長。」陳教授便曾為了研究,連續二個月整日埋首於戶政事務所謄抄戶籍原稿,搭配《土地申告書》,「用人和土地重建家庭昔日的樣貌」如此的研究精神,完整了一片又一片的家族史拼圖。

文人黃潛淵的除戶簿

黃潛淵是皇恩碑後具名的文人之一,陳教授在從事延伸研究時,便曾藉由除戶簿梳理黃潛淵的家族歷史與人物關係。族譜與家族史的意義:重建自己和他人家族的記憶

陳教授說,在文史研究中最重要的原則是「孤證不立」,即便費盡力氣找到一點蛛絲馬跡,在文章中可能僅有短短一行、甚至幾個字,在訪談之前要花上大半年的時間「做功課」,才敢上門向家族成員求教,將資料搭配族人訪談進行佐證。陳教授因此認識了許多在地大家族後代,也常在一開始興奮地帶著滿手考據找上門時嚇到對方。「做家族史就像是當歷史的偵探,進行智力測驗、釐清繁複的脈絡。」

「現在去同學會,都會跟大家聊他們的祖先,笑說我跟你阿公、阿祖比跟你還熟。」但隨著高齡長輩逐一逝世,在核心家庭長大、分散各地的年輕一代也並未傳承家族記憶,研究成了一場與時間的賽跑,隨著年歲流逝而越發艱辛。

從事這麼多研究幫其他家族找回記憶,那麼自己的呢?有一次孩子要做家譜作業去訪問爺爺,陳教授才驚覺自己也知之甚少,便向父親做了口述訪談,透過福建選舉志查找家中進士匾上的名字,與上海圖書館「全球華人家譜總目」資料對照,逐步梳理、建立自己的家譜,「後來回到福州發現祖父輩有一套族譜,就帶回來了。」(閱讀更多:阿公好像跟我認識的不一樣?翻開遺留的「經歷簿」,走進鹽田少年的精彩人生)

我來自哪裡?三步驟教你如何研究家族史!

瞭解新竹在地望族的家族史後,你會不會不禁好奇地猜想,自己其實可能出身名門世家呢?1905 年日本政府在臺灣開始實施第一次戶口調查,過去的戶口調查簿、中華民國政府來臺後的戶籍資料等人工手寫資料,除了被完整保留下來,更已電腦化並與全國戶政機關連線,只要就近到戶政事務所查詢,就至少可以找到三等親以內直系親屬的資料!

加上如陳教授所說,新竹可是地方文獻檔案的寶庫,好好把握新竹人擁有的強大優勢,跟著以下梳理家族譜系的入門小撇步,成為家族史的偵探,建立屬於自己的家譜吧!

Step.1 在家中:找長輩做口述訪談

其實最珍貴的家族資料,就存在於祖父祖母的記憶中!在開始找尋資料前,不妨先和長輩聊聊天,問問他們小時候的故事,了解自己的家族是怎麼在新竹落地生根、是否有留存族譜或特別的傳家寶,也許會有意想不到的發現!Step.2 去戶政事務所:調閱親屬戶籍登記資料

攜帶身分證至任一鄰近的戶政事務所,告訴承辦人員你想調閱「所有」親屬的戶籍資料,就能找到你日治時期以來的「直系」血親!如果也調閱到了旁系血親的資料,則只能謄抄無法帶回。每張資料 15 元,一位直系血親至少會有一張資料,如果提供父母親或是祖父母的戶口名簿,則可以加快追查時間。Step.3 上各資料網站:與各文獻資料查詢比對

將調閱到的戶籍資訊與其他資料進行比對,補足更多細節。家族若曾務農,可以上國史館臺灣文獻館文獻檔案查詢系統的《土地申告書》,看詳細的土地所有權與繳租方式。想窺探是否曾發生過賭博、爭財、犯罪等軼事,可利用「探索臺灣歷史數位學習知識網」並至《淡新檔案》查閱相關史料,輸入祖宗的姓名查詢。

透過國家圖書館「臺灣記憶」網站中的《臺灣人士鑑》、《新竹市志》等珍貴史料,更可以深入了解家族所在地的人文歷史沿革,以及族中重要領導人物的事蹟。

走進家族的時空走廊,探詢祖先們的歷史足跡

了解家族史與在地史,就像是戴上了一副時光眼鏡,帶著我們看見建築地景、文物古蹟、歷史資料背後,好幾個世代前活生生的那群人,他們曾經在我們現在生活的這座城市打拼,留下與歷史變遷搏鬥的痕跡。這些故事不見得對我們個人的生命經驗有多深遠的影響,但卻形塑了當代社會集體的歷史與文化記憶。下次回到爺爺、奶奶家,不妨趁著他們身體還硬朗,多跟他們聊聊天,那些「想當年」除了吹噓自己的少年勇之外,也暗藏了許多珍貴的在地記憶寶石等著我們去挖掘!