.jpg)

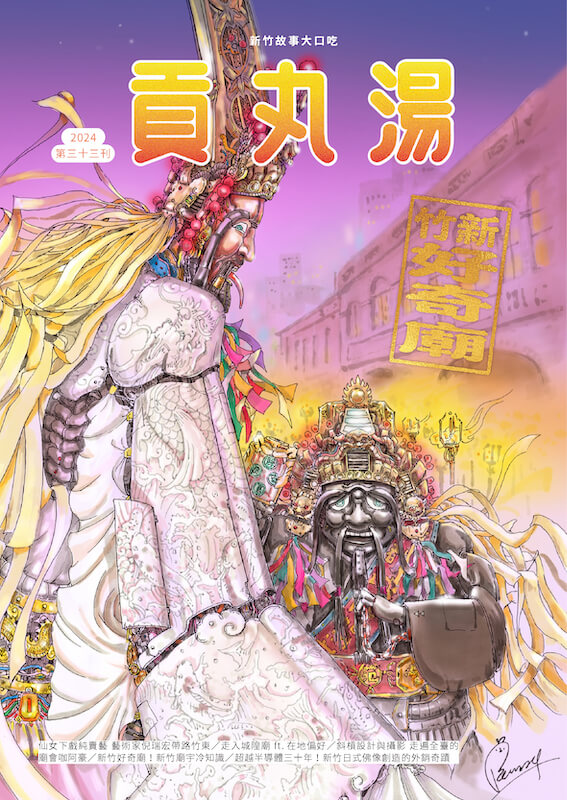

一位佛像雕刻匠師的養成:宋雲章的雕刻出師之路

「臺灣的家庭用佛像不注重寫實,有時候比例、像體都不正確。日本的佛像比較寫實,所以若瑟工廠解散之後出來的師傅,就很符合日本人的要求。」回憶起木雕生涯的起源,木雕師傅宋雲章表示,那段待在若瑟工廠的時光、磨練出的手藝,深深影響了自己的雕刻手藝與事業發展。原先從事繪畫相關行業的宋雲章,於西元 1962 年進入專門製作家具、雕刻基督教聖像的若瑟工廠擔任「彩色」一職,負責為聖像上色。工作期間,他開始對雕刻產生興趣,因此利用業餘時間學習聖像雕刻;而後結識數位木雕師傅,更從經營工廠的修士手中得到 30 餘把雕刻刀,從此踏上了雕刻的道路。

奠基於長期累積的繪畫功底,宋雲章對人體結構與比例的掌握程度極高,順利於西元 1970 年轉職為雕刻師傅。同年,若瑟的木雕師傅吳大三成立「日意彫刻廠」,眼見宋雲章有著良好的技術與審美眼光,延攬其加入工廠,負責樣品設計雕刻。

製作日本佛寺大型佛像,追求頂尖雕刻技藝

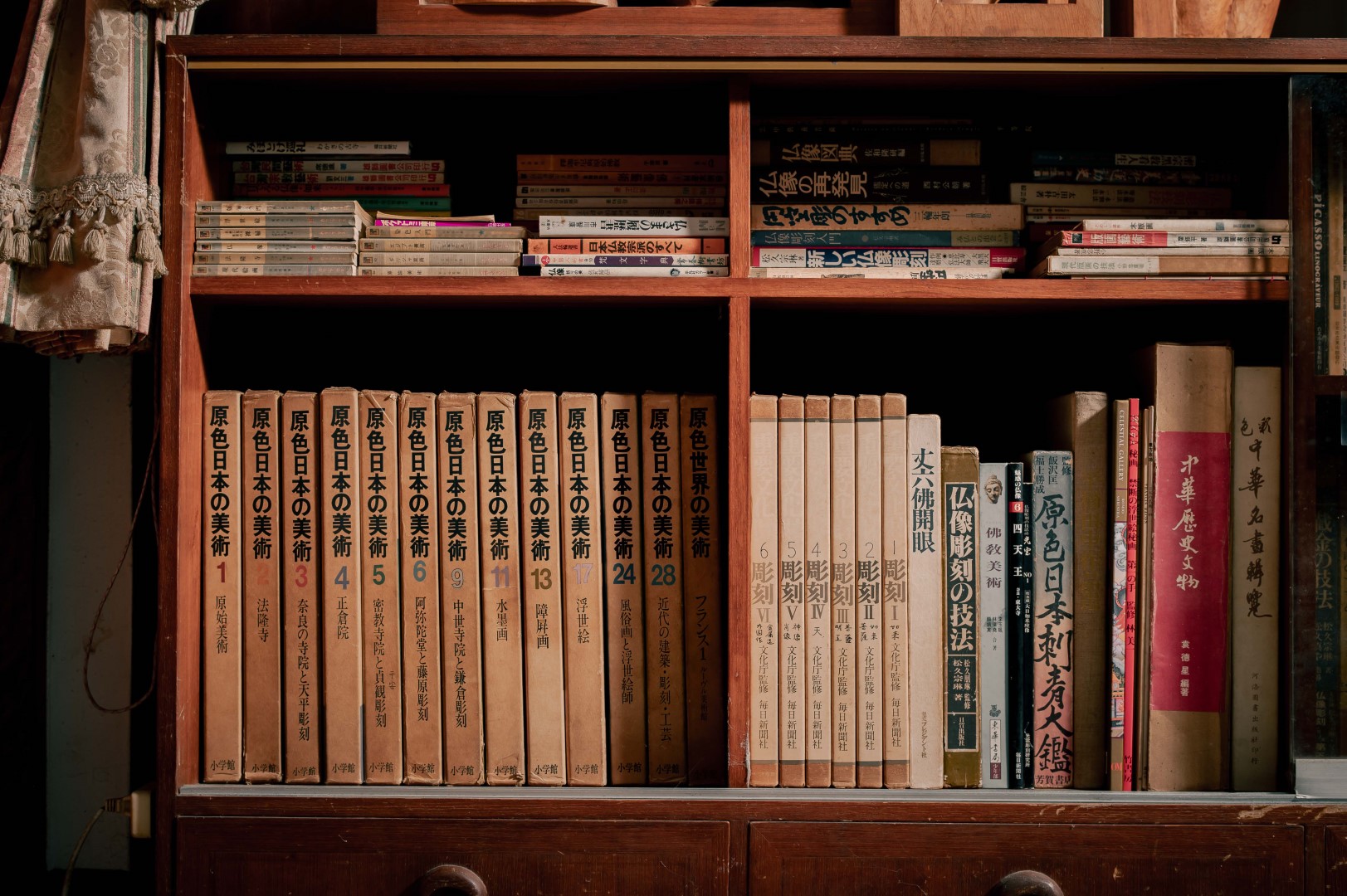

「佛像一定要遵照日本的做法形式,是沒有用砂紙的,雕刻都是用刀修。」工作室內留存一尊中型佛像,細細觀察臉頰、胸脯等富有曲線的區塊,能看見一刀一刀的刻痕。宋雲章解釋道,日式佛像的規矩繁多,除了需要具有充足的佛像知識,工藝方面更是不可馬虎。散發著復古氣味的書櫃之中,收藏著數十本厚重的日文書籍,這是宋雲章精進工藝的重要途徑,也是得以領先眾多工作室的秘密武器。不同於專注於大量生產的小型佛像工廠,雲崗木雕室主要生產佛寺專用的大型佛像。相較 30 至 40 公分的小型佛像,1 至 3 公尺的大型佛像技術上難度較高,不僅需要使用「寄木雕」技術榫接,還須掌握「玉眼」等不同技術,這些都得靠讀書來自學。

在雲崗木雕室中,學徒通常會從將木材鑿打成粗坯狀態的「打坯」,以及收尾工作「修光」兩項較簡單的工藝開始練習,最困難的部分則是雕刻佛像臉部,描摹慈悲神色並非一朝一夕可以掌握的技術。在宋雲章手下完成的佛像,總是散發著莊嚴氣質,當時甚至被譽為最擅於掌握日本雕刻家「松久宗琳」風格的雕刻師傅,是新竹首屈一指的個人工作室。

佛像串起的臺日情誼,雕刻匠師宋雲章作品永留存

如今走進宋雲章的木雕工作室,僅存一尊中型佛像與多件創作作品,大型佛像皆已售至日本佛寺,一尊不留。退休近 30 年的宋雲章從工作室抽屜拿出一疊信件,以及一本寫滿相關人士聯絡資訊的通訊錄,是他手邊少數能回憶當年輝煌時光的證據。小心翼翼打開泛黃信封袋,裡面裝著淺間山慈惠院住持永田明春的來信:信件中問候著新年與詢問近況,隨信還有仔細被紙張包覆的十餘張相片,記錄每一尊宋雲章製作、慈惠院購買的作品。將相片一字排開,能看見多尊佛像被謹慎地放置於寺院,一旁寫著製造地與製作者的姓名。

手持珍貴的老相片,令人不禁想像當年的景況:臺灣匠師一刀一劃刻出佛像模樣,完成後細心包裝、交由商人運送至日本,寺院收到佛像、重新組裝,使其安座於寺院中,最後再一張張拍攝、沖洗相片,讓這些佛像的身影遠渡重洋,寄回宋雲章手中。從一封信件,便得以看見臺灣匠師的心血之作,如何被日本佛寺珍重保存。