告別仙女身分,從此當個真誠的藝術家

釉上彩是一種瓷器施彩工藝,於高溫燒製的瓷器釉面彩繪紋飾,經二次低燒而成,常見於臺灣廟宇彩繪文化。近期著迷於釉上彩技藝的倪瑞宏,以此技法替自己蓋了一座墳墓。「我用彩瓷替自己蓋了一堵牆,埋葬我的前半生,上面畫的都是一些我感覺很尷尬的時刻。那些尷尬與斷裂來自,我發現自己在表演一個想像的藝術家。」西元 2013 年倪瑞宏創作《閃亮人生抽籤機》,翻玩傳統廟宇抽籤機,以詼諧插畫與籤詩給予人生迷途、情愛漂泊的眾生指引,人以「仙女」稱呼她,尋求解籤開示。玩心大起的倪瑞宏,跑去參加宮廟仙女選拔,竟獲神明認證,自此以仙女人設闖蕩藝界。西元 2014 年發表《蓬萊仙山辦事處》,注目野生本土文化,踏尋臺灣電視圈的傳奇仙境;西元 2017 年發表碩士論文《螢光粉紅仙女救世之道》,而後改編成書《仙女日常奇緣:藝術家倪瑞宏的女子妄想》——若仙女是理想化女性的一個象徵,倪瑞宏以自身的藝術實踐作為破格,解嘲與反問當代的女性處境。23 歲時仙女加身,對 32 歲的倪瑞宏來說,卻像穿上一套脫不下來的戲服。「我很常在接受採訪、創作案邀請時,感覺到社會想要的是我好幾年前、仙女的狀態,需要我呈現『奇觀』。我覺得很痛苦,不想要扮仙女了,麻煩而且沒有必要。現在,跟它告別吧。」

「我很常在接受採訪、創作案邀請時,感覺到社會想要的是我好幾年前、仙女的狀態,需要我呈現『奇觀』。我覺得很痛苦,不想要扮仙女了,麻煩而且沒有必要。現在,跟它告別吧。」

—— 倪瑞宏藝術家

藝術家的再出發:發現廟宇藝術工藝裡的神色與人性

今年春天,倪瑞宏以民國 47 年(西元 1958 年)台語歌手陳芬蘭所唱歌曲〈孤女的願望〉為靈感,舉辦《藝術家的心願》個展,將歌曲中來到繁華都市打拼的問路少女與自己以創作不斷探問的身影疊合,回看一路成果,並發表《一個好的藝術家》新作,回應此刻生命疑問:過去的自己是否只是在成就幻象?什麼是一個好的藝術家?

| 〈孤女的願望〉 請借問播田的 田莊阿伯啊 人塊講繁華都市 臺北對叼去 阮就是無依偎可憐的女兒 自細漢著來離開 父母的身邊 雖然無人替阮安排 將來代志 阮想要來去都市 做著女工渡日子 也通來安慰自己 心內的稀微 ——葉俊麟詞,米山正夫曲,陳芬蘭演唱。一九五九年,亞洲唱片發行。 |

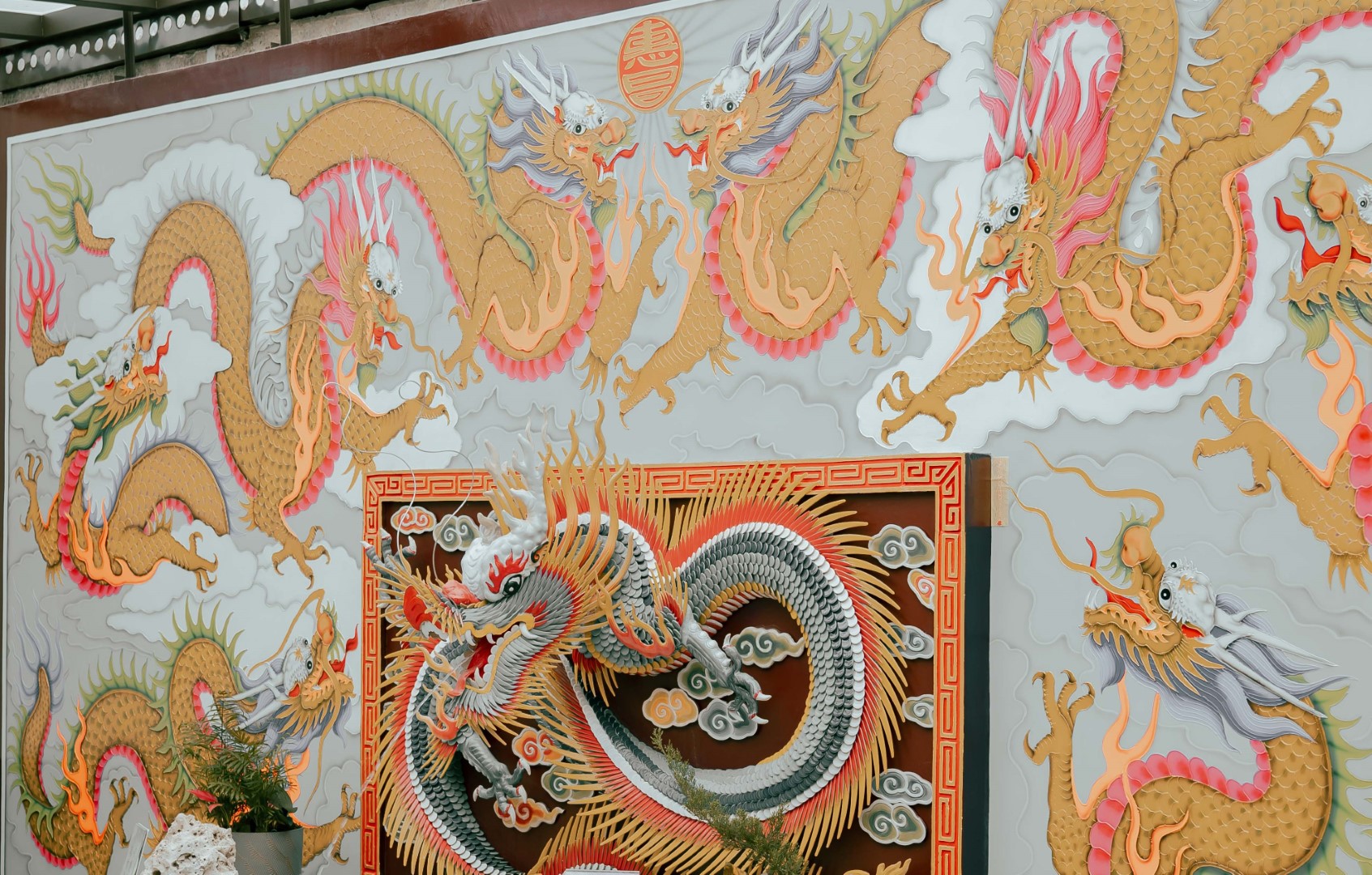

三月底,剛從準備個展昏天暗地的日子解脫,倪瑞宏踏著輕快步伐步出竹東火車站,逛菜市、吃客家三角圓、與公園阿伯共享午後日光,漫步至她一直想回去看看的竹東惠昌宮。回憶起好幾年前她從友人那裡聽聞,竹東有個很狂的廟宇畫師廖鳳琴,特愛將裸身、豐滿的仙女形象融入各種廟宇彩繪故事中,作品生猛有趣。於是當年倪瑞宏與幾位好友組成進香團,專程到竹東看畫,巡禮各個廟宇欣賞廖鳳琴老師的作品。近年來廖鳳琴畫師的作品曾引來文史工作者評論其敗俗,但對同為藝術家的倪瑞宏而言,能自由無拘地創作,是身為藝術家的幸福。「藝術本來就有很多不同風格存在,就是這樣才好玩啊!委託廖鳳琴老師作畫的廟方對他都是全然地信任,給予他創作的自由。我覺得他很幸福,對自己夠誠實啦!我很喜歡這種對自己全然誠實的作品。」

倪瑞宏喜歡走逛廟宇,目的不是向神明問事,而是欣賞廟宇傳統工藝、壁畫裡的手痕。「在 AI 科技盛行的當代,我覺得很多作品看不到手的痕跡,就是那些屬於藝術工藝的部分。」她像端倪一件藝術品地說,「藝術家有沒有腳踏實地好好去刻畫那個作品?不是用電腦算出來,而是自己好好地面對它。挹注時間與心力去雕琢,會在作品裡看見能夠表現創作者個性、瘋狂、有趣的一面。對我來說那是科技永遠無法取代人類的地方。」她偏愛藝術的「不完美」,因為在那之中,有創造的神色與珍貴的人性。

走逛竹東惠昌宮——廖鳳琴畫師的「臺灣性」藝術創作

「竹東惠昌宮」又稱「竹東三山國王廟」,創建於清嘉慶十五年(西元 1810 年)於民國 59 年經歷第四次重修改建,成今日廟殿格局。佔地約三百六十二坪,主祀客家人的鄉土神三山國王,即巾山、明山、獨山三座山的山神,現已成為竹東當地住民的信仰中心,並是少數仍保有客家「奉飯」文化的廟宇,傳承著傳統客庄互相照看、虔誠敬神的精神。走進惠昌宮,神采飛揚的門神、風姿綽約的仙女與各色壁畫故事多為廖鳳琴畫師的作品。倪瑞宏像是與老友重逢,筆直地朝正殿走去,仰頭指著那幅正中央有著裸露雙乳美人魚的八仙過海圖,「這是我最喜歡的一幅!」癡癡笑著,她又轉身指向另一幅描繪二十四孝「滌親便器」故事的作品,「人家在洗穢物,廖老師就硬要畫一個暴露的妹妹在旁邊侍奉。看老師的作品就會知道他三八的性格展現在哪些地方!」.jpg)

廖鳳琴畫師的作品裡,除了將陰性特質描繪得淋漓盡致,他亦反覆將金粉、塑膠寶石、螢光顏料等媒材運用融入創作,成為特色鮮明的符號。例如,在惠昌宮的匾額底部,廖老師選擇以暗紅亮粉鋪滿底部、以七彩塑膠寶石妝點鳳凰的翅膀與神明華服、或是在奔騰的祥龍身上塗以螢光粉橘增添畫作的靈動感。

凝視著廖鳳琴畫師如此恣意的創作,倪瑞宏眼裡有笑意亦有欽佩,「他的作品很幽默、大膽,總是在一些場景裡加入他個人突兀的喜好,有點硬要!硬要貼艷俗的亮粉、硬要黏塑膠感很重的水鑽、或是直接把假睫毛黏在仙女眼皮上……但你就是可以從中看見屬於廖老師的『自我』,那個藝術家的靈魂所在。」

臺灣七、八年級少女的童年回憶,少不了在透明塑膠墊板或鐵製鉛筆盒上貼滿塑膠寶石的經驗。以創作召喚集體的共感,對倪瑞宏而言,這樣的瑰麗異想是廖鳳琴畫師作為常民,自然而然體現的一種「臺灣性」。當大眾以獵奇、B級品味的眼光去看待廖鳳琴的創作,倪瑞宏想問:獵奇,然後呢?人們能不能看見表淺之下的層次?

以藝術維生,直面創作與潮流的衝突

「現在很流行的各種 B 級景點,像是澎湖牡蠣精、臺南虱目魚小子、吉貝嶼珍珠小童……我十年前就看過了。除了跟風打卡、收集獵奇景觀以外,可不可以再往下看?創作者為什麼要做出這項作品?它的時空背景與歷史文化是什麼?為何被遺棄?也許當時做出來沒有人覺得這些作品醜,只是時代變了,我們已用新的眼光去觀看。」曾經,「仙女」是倪瑞宏探索世界的華服,事實上,她也確實在扮演過程收穫紅利與目光。很長一段時間,社會要奇觀,她給奇觀,社會要仙女,她做仙女。直到有次合作案,業主在合約寫著大白話:「創作要能讓民眾拍照、打卡、上傳」。倪瑞宏感覺自己不能再給,她聞到壞掉的味道。

「這不是很讓人哀傷嗎?作為藝術家,你的作品想傳達什麼並不重要,重要的是能被打卡上傳。」互粉互讚求關注,當流量成為當代人唯一的追求,藝術還能是什麼?不論是面對創作或是生活,倪瑞宏習慣以問題思索問題,「要說什麼是惡俗的品味?我們現在都活在裡面。網紅現象、社群媒體讓所有人都過度努力地想討好這個世界,就會有腐敗的氣息飄出來。」

感覺到心的歪斜,倪瑞宏不想讓自己壞掉。埋葬自我以新生,社會該用新的眼光觀看她已然往前的人生,仙女果斷下戲,做回凡人純賣藝,「現在的我,可以把我不認同的價值觀、非常物質至上的世界都捨棄掉,更誠實地面對自己的創作,持續去問怎樣能讓創作更有趣。」

端正創作的初心,或許能讓倪瑞宏實現心靈自由,卻無法保證經濟自由。大家出來賣藝,為了維生而已,「每次跟藝術家朋友們聚在一起,我們很少談創作理念,都在聊怎麼拿補助案、標案企劃怎麼寫……或是無聊的行政庶務。自由本身與經濟緊密相關的,政黨更替、抽換藝文補助款……拿不到補助經費,藝術家無法維生,更別提創作。」藝術不浪漫,藝術是很政治的事情。

以仙女藝術家為名,卻無仙女法力干涉人間

酬神戲台上,倪瑞宏端坐著臨摹廖鳳琴畫師的作品,一邊用 2B 鉛筆寫生,比劃著壁畫裡端著桃子的小童,「你們看那個小童像不像我?只是他有點禿頭。」一邊在笑聲的縫隙談論死亡的輪廓。

2021 年倪瑞宏經歷父親離世,穿著喪服坐在充斥治喪花盆的房間中央,她感覺生命突然真空,一切變得寂靜、虛無。那一個月,倪瑞宏頻繁往返家中與墓園,陪著母親代謝悲傷。於此同時,客戶叮叮傳來訊息,委託她畫少女感滿滿的仙女創作,「我感覺自己屬於少女的一部分隨父親的離世而死去,我畫不出來那種東西了。」

父親走得匆促,有些東西來不及交代、處理。倪瑞宏只好請來通靈師找父親的鬼,陰陽相隔,處理家族創傷。「沒有神力的仙女,在那種時候一點幫助也沒有!」倪瑞宏感覺荒誕,自始自終她從未擁有法力,不過一介藝術家而已。

死亡讓她想要更誠實地直面自己,「我想要勇敢地承認自己的喜惡,不管現在流行什麼、其他藝術家在做什麼,我只想開心地挖我喜歡的東西。畢竟藝術跟鬼一樣,不可言說,只能感受。」如果看不懂,那也僅是頻率沒對到的問題。

藝術家倪瑞宏帶路,竹東日常小旅行

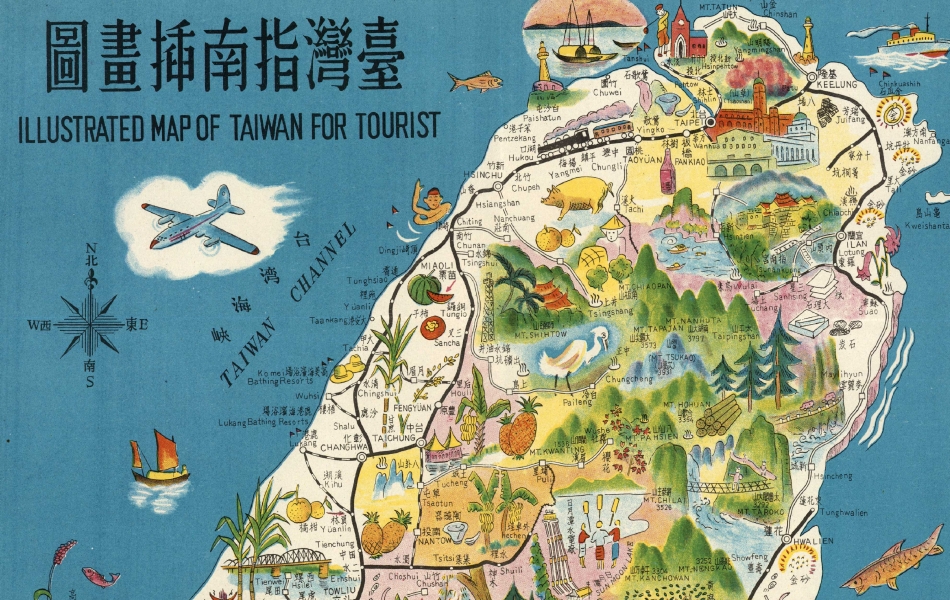

日子晴朗,從竹中車站搭上一小時一班的臺鐵支線抵達竹東,步出竹東火車站沿東林路,經竹東之心圓環散策,右轉仁愛路進入朝氣蓬勃、人聲鼎沸的竹東市場。倪瑞宏喜愛蓉園麵食館裡頭,吃來像水晶餃的傳統客家「三角仔圓」,一邊逛菜市一邊想著家裡缺什麼,拐彎進市場裡的雜貨店,替自己買一袋對身體好的五穀米。提著戰利品漫步至竹東戲曲公園,坐在榕樹下享受一段無所事事的時光。休息夠了,再向著商華街方向,前往竹東惠昌宮找神明聊天、看畫。

.jpg)

三角仔圓,比超市水晶餃更有勁道的外皮、鮮美醇厚的肉餡,湯頭是喚醒客家胃的鮮香油酥味。

.jpg)