從政策語彙到地方困境

在全球化主導的世紀思潮下,「開發」長期被視為進步的代名詞。城市快速擴張,資源與人口不斷向核心區域集中,反之其他地方被劃為鄉村,逐漸邊緣化為「尚未發展」的空白地帶。這樣的思維邏輯不僅深刻影響國家政策,也形塑了社會對「成功」的集體想像。2010年代中期,「地方創生」作為政策語彙被引進臺灣,成為回應鄉村困境的流行詞,卻未必真實對應地方結構問題與群體差異。以坪林為例,這座以茶業為主要象徵的山村,面對的不僅是表層可見的人口老化與產業困境,更深層的是「返鄉」定義過於狹隘,進而造成制度性困境。當人口基數低得無法支撐市鎮商業,務農或公部門職位被視為返鄉的主要路徑時,那些來自非核心產業家庭的年輕人,該如何實際參與地方?創生的價值,是否只能由產值與人口數據來衡量?更根本地問,在「地方創生」的名義下,茶葉產銷系統是否真的有所改變?公共運輸與生活機能是否真正改善?還是說,地方僅僅被包裝成一種文化創意的風格地景,淪為另一種可供消費的意象?

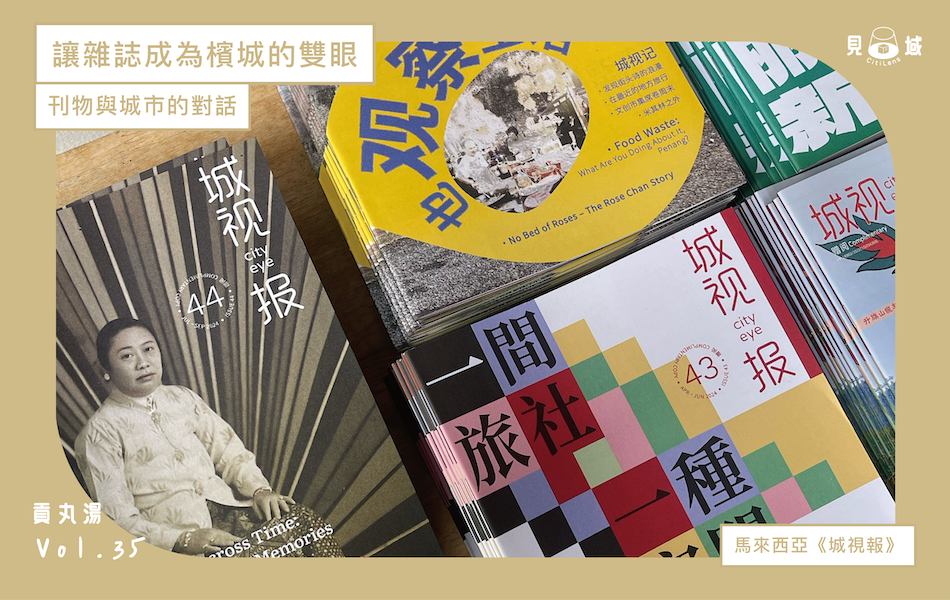

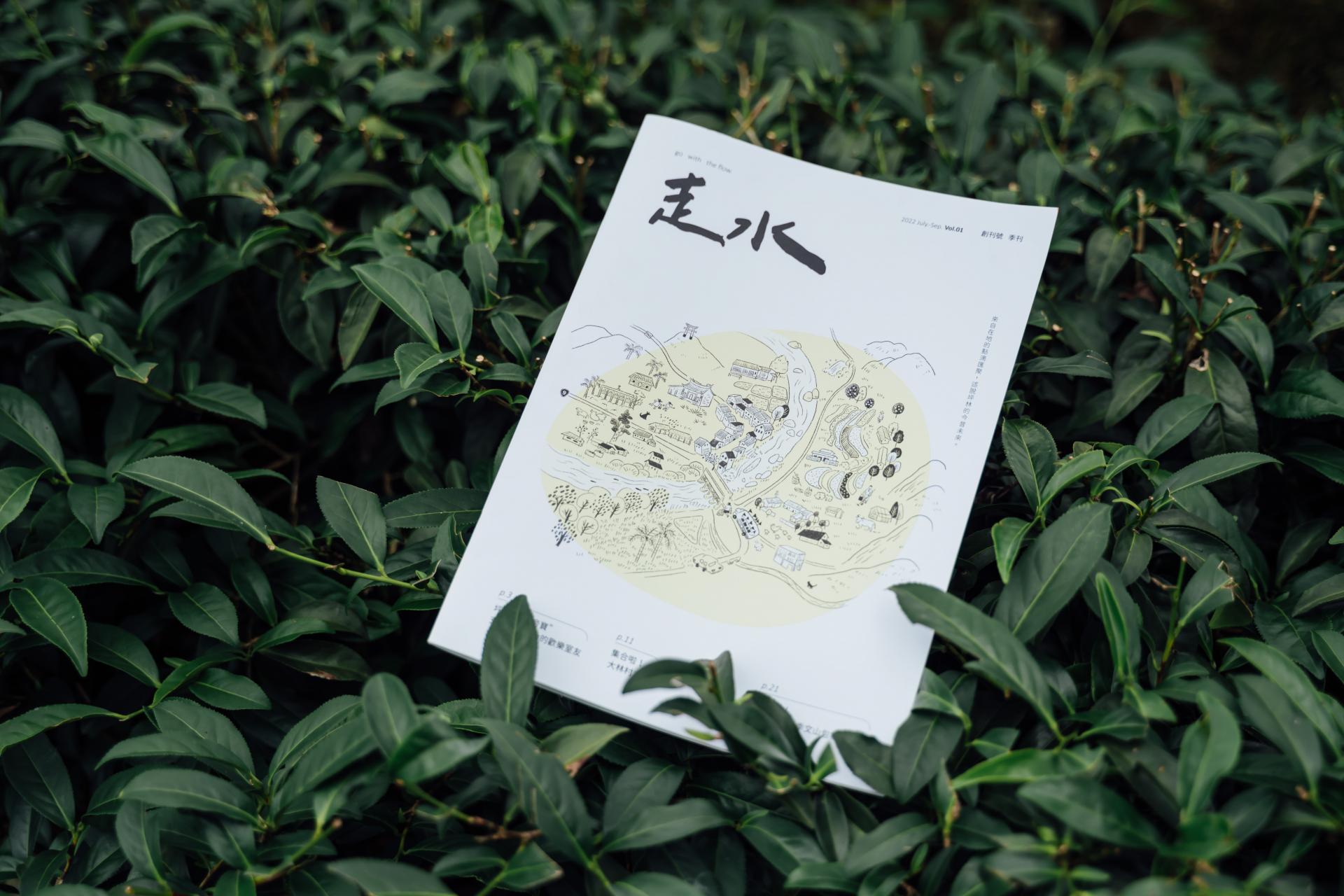

當創生語彙快速被套用於補助計畫、展演活動與觀光行銷中,我們可能正逐漸喪失了一種更為細緻且在地的理解能力,那種與地方共生、與生活節奏對話的能力。和坪林有著多重淵源的一群青年組成《走水》地方誌編輯團隊,提供了一個值得深究的行動樣態。他們透過田野、策展與共筆的方式,開展出另一種可能:地方能否由此生成自己的敘事?

從《走水》出發的敘事實踐

在《走水》的編輯邏輯中,「如何看地方」比「介紹地方」更為關鍵。他們並不從政府資源地圖或觀光清單起步,而是從日常經驗與感官記憶出發,嘗試梳理地方居民與土地之間,至今仍存續的細緻連結,也與在地其他不同領域青年團體合作,尤其是坪林已有茶業青農、創業青年、實驗教育教師等多元實踐者,蒐羅具有成熟度的田野資料,互助擴展資料的影響力。《走水》並未止步於輕巧講述地方之美,主編詹培昕表示:「我們並非迎合觀光或外地人的視角,而是希望記錄自己真正想要看的內容,而且這些內容乘載著使命感,也期盼能發揮影響力,例如未來能影響政策制定。」這番話深刻揭示著編輯群的初衷與企圖。《走水》作為在地人書寫自身、重組知識、建立敘事主權的文化工程。最直觀的體現於刊物封面,每一期封面皆以插畫構成,避開攝影的寫實框限,創造出「像是、又不是」的模糊空間。地方因此得以重新想像,而非被動呈現。

從第一期起,選題即刻意橫跨信仰、產業、河川, 揭示坪林的多重樣貌。第二期聚焦「水」,從長者記憶中的水道與抾水(khiohtsuí)技藝,構築一條流域知識的非官方地圖;第三期則探討「自然共存」,對應當代青年的環境觀與公民實踐;第四期細緻描繪元宵、中元與媽祖遶境等信仰節點。這些主題皆不止於記錄,更試圖讓地方議題浮現為可對話的素材,乃至於翻譯為外文版本,得以推廣到國際會展場合,而非再製爲被封存的風土記憶。

注入地方文化行動的活水

在主流敘事中,返鄉經常被過度浪漫化,然而「返鄉」若不先面對「活下來」的基礎,就只是語言遊戲。《走水》的團隊成員從不假裝成功,他們仍在接案,仍在多地奔波,大多數時候是線上開會、共編。他們的參與形式非典型社區營造、公共參與,就像在製茶過程中的試喝樣本,對風味微小差異的深入觀察,往往能決定未來的製茶的方向。然而,與其類比為試喝樣本,詹培昕認為坪林好似包種茶,即便他四處遊歷,仍讓他難以忘懷坪林茶的獨有芬芳。主編提及,清代時坪林原本茶業遇到困境,當地仕紳致力於辦理新式製程推廣講習,並改良為適合在地的製程,而今《走水》也仿效當年的有志之士,引入多元知識活水,讓地方再興。

如何做到把握生機,從詹培昕提到重機族群可見端倪。北宜公路近年吸引許多重型機車騎士,有人認為重機造成噪音干擾,也有人擔心用路安全,詹培昕反倒提出要舉辦重機相關活動,營造對話空間,相互理解才有可能創造商機。從他言談之中,能感受到對於帶著理想爭取存活的企圖心,他們以自己的節奏試圖與地方共構。在這樣的前提下,「地方行動」不是英雄敘事,地方參與不應是篩選,而是協商與容納,如同製茶反覆翻攪、靜置的過程。

在不穩定中實驗地方共構的可能

若將坪林放進北臺灣區域範圍來理解,勢必得面對一個事實,它不僅是地理節點,更是政治邊界與治理視線的模糊地帶。詹培昕強調:「新北市升格之後,坪林行政區首長改為官派,影響地方基層民主,也實質反映在預算減少,這些事情必須要有更明確的論述,講出我們自己的重要性,和新北市其他節慶行銷、政策怎樣競合」。又如,詹培昕提到,過往坪林在地家族往往與宜蘭、花蓮有通婚、經商關係,而今雖然生活機能變化,從觀光角度來說,詹培昕倡議和宜蘭頭城合作,運用交通廊帶概念,山海自然資源、旅宿與茶產業合作,形成強韌的民間敘事與產業鏈。一旦地方誌在產業鏈中佔有一席之地,就不應該止於自我敘述的物件,而應成為凝聚在地知識,進行跨地區對話與交涉的行動主體。《走水》從此不只是書,而是一種打開關係、打開尺度的文化行動。當都市邊界的知識生產系統仍未納入這些思維時,地方誌仍須承擔起作為多邊翻譯的角色。

回到最初那個製茶的隱喻,也是這份刊物的名稱「走水」,這是一段無法速成,無法量化的過程。這也許正是當前坪林所處的狀態,發展歷史不若臺灣他處鄉鎮悠久,坪林相較年輕,但也未必穩定,因此更值得被細緻對待。在講求效率與可視成果的成功敘事之外,《走水》以一種反向而緩慢的節奏提醒我們,地方不是要被證明,而是要被理解。