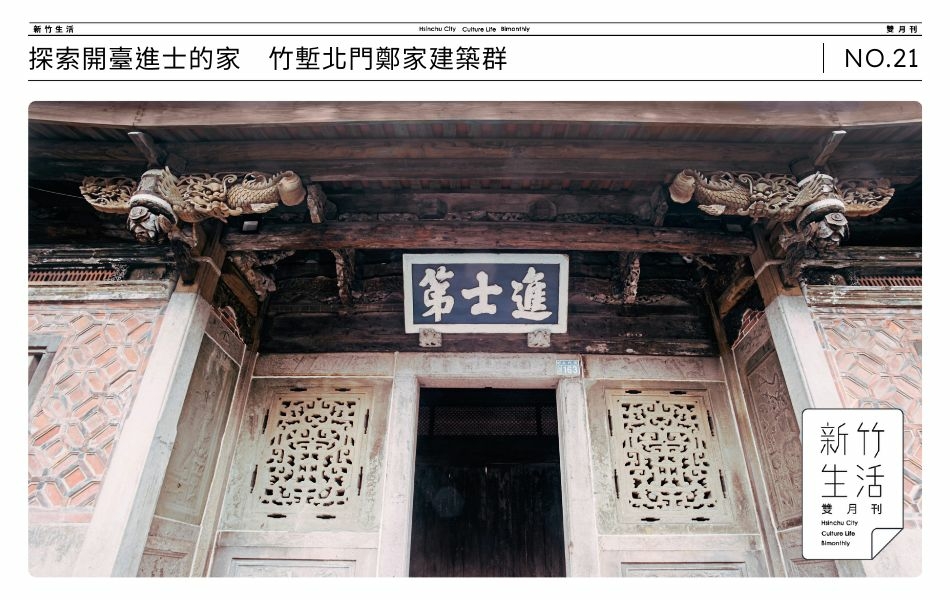

走在新竹市街道上,不難發現許多老建築,搖身成不同類型的商家,這些換裝的老屋儼然成為新竹市的新招牌,讓更多人看見這座城市新舊共融文化的風貌。雖然這些老建築看起來都古色古香,且共同保留地方文化記憶,但實際上,它們背後的身份卻可能大不相同。有些是大家所熟悉的「文化資產」類別,例如:「古蹟」或「歷史建築」;有些則是近年來許多人所投入的「非文化資產」私有老建築修復再利用。

私有老建築修復的背後,是地方人士或文化團體長久努力的成果,也是立基在文化部2018 年「私有老建築保存再生計畫」推出後,中央政府補助個人、家族或企業自行修復老建築後所出現的城市風景。在老建築的在地守護者中,一些特別的「地方企業」,除了把地方風土議題作著創新創業初心,更期望老建築修整後除了美觀之外,更能幫助其永續發展使用,因此這些企業重新思考「老屋再生」議題,並將其納入商業經營範圍,陸續修整多間老屋並進駐使用。此單元邀請讀者們,透過新竹老建築再利用經營者的方法與過程,更了解臺灣私有老建築修復與再利用的現況與發展。

私有老建築修復小字典

文化部

文化部從2018 年開始推動的計畫,希望由公私部門協力合作, 協助1971 年前興建的老建築有系統地進行文史調查研究、修復原則及策略、細部設計、施工等工作,由政府補助30% 至50%, 最高80% 的補助, 讓私有老屋也能獲得專業協助。

以修代租

想進駐老建築卻又尚未有能力買下物件的經營者,或屋主產權複雜及無意願售出的租屋者,近年會透過「幫助屋主修繕及保養老屋以替代租金」的方式,繼續延長老屋壽命。

公民協力購屋

2021 年, 臺南市的湯德章故居面臨判定無文化資產身份, 可能有被拆除的疑慮,在地公民團體發起「公民集資購屋」,將這棟非文化資產的老建築買下, 並交付公益經營, 也成為公民集資購屋( 救屋) 的先例。

老屋欣力

臺南市NGO 團體「古都保存再生文教基金會」於2008 年開始所推動的公益運動,希望除了

文化資產能被留下以外,一些保有地方歷史文化意義的老建築,也能透過公民公益運動被保留。都市再生前進基地計畫 (Urban Regeneration Station,簡稱URS)臺北市政府都市更新處於2010 年開始推行的計畫,其主要內容是藉由既有老建築,設立任務型的「前進基地」,也建立都市更新前的活化使用機制,以提供都市更新的整合平臺。並期望在基地內,以創新行動整合地方網絡與創意,加速產業升級。

鴻梅文創志業的新竹老建築修復

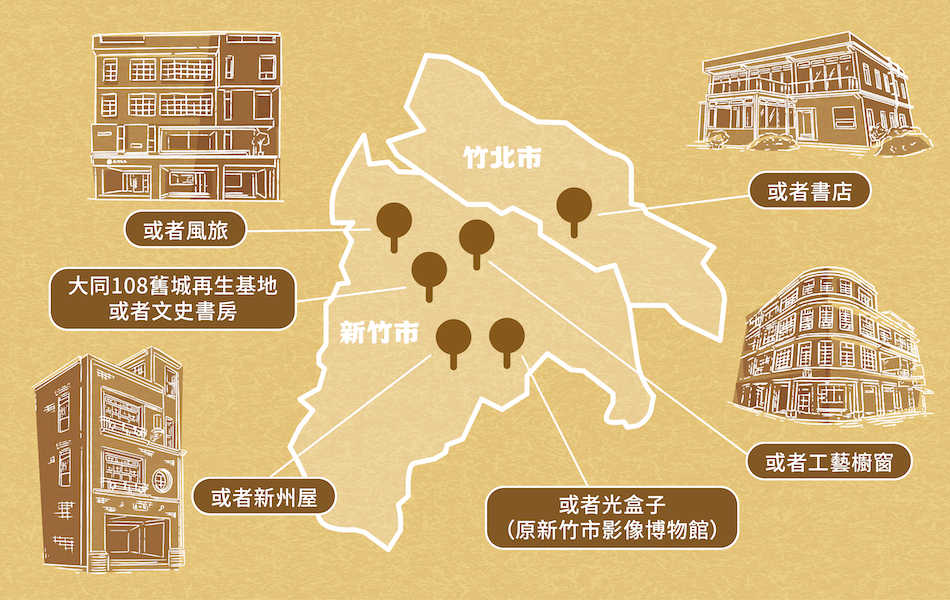

創立於2016 年的鴻梅文創志業股份有限公司,它旗下不僅自有「或者工藝櫥窗」、「或者風旅」、「或者新州屋」,更和政府合作經營「或者書店」、原新竹市影像博物館、大同108 舊城再生基地等空間,這些老建築的再利用及修整,都與其事業的初心「分散式美術館」相關,更與他們對於新竹這座城市的想像相連,而這龐大事業體背後的推手是曾在科技業創業的陳添順,Ben。

Ben 因熱愛文化與藝術,他在退去科技公司職位後,毅然決然待在家鄉投入文創事業,並將此公司定義為一間社會企業,希望未來能把剩餘資源繼續回饋在地文化。透過鴻梅文創(以下簡稱鴻梅)的經營方式、修復老屋案例,讓我們一起了解在地企業如何利用政府資源、規劃設計,為老屋帶來新生命。(閱讀更多:他在「文化沙漠」新竹,狠砸上億做老屋改建!)

.png)

兩個概念快速了解「鴻梅——或者」

分散式美術館

鴻梅以「分散式美術館」的概念作策展及經營。Ben 幾年前帶著鴻梅文化藝術基金會的夥伴到日本參訪「越後妻有大地藝術祭」,看見藝術結合地方創生的策展方法。他說:「當時我們看到『分散式美術館』的概念,他們透過藝術創作,重新讓人看見荒廢學校與老房子的價值,並吸引有想法的年輕人回鄉⋯⋯ 而我也因此受到啟發,想讓人們來到大新竹地區時,以步行或機車,就能找到喜愛的人文藝術空間, 也就是living museum,無牆美術館的概念。」鴻梅的基底因此概念而誕生。

雖然他回臺後,因蔦屋書店的影響而選擇先開設竹北的「或者書店」,但北川富朗辦藝術祭的方法與震撼已為他種下「老建築再利用」的種子。一兩年後,鴻梅除了承接政府進駐或OT 案,更開始自行購屋、改建新竹市區的老屋,繼續擴大這座「分散式美術館」的範圍及影響力。(閱讀更多:鴻梅文創執行長陳添順為新竹市點燈,打造竹塹城分散式美術館)

五感式閱讀

老屋是記憶的載體,更是商業經營者的夥伴。不管是哪種老屋或事業,鴻梅希望所有經營都有一個主軸,那就是「五感閱讀」的推廣。Ben 說:「像是書店中,用眼睛的閱讀是最常見的,另外我們也能以吃東西的味覺、手作的觸覺等五感,閱讀生活與生命。」鴻梅選擇的事業,不論是哪種文化藝術內容,都希望繞著「閱讀」前進,期望店裡的產品都是顧客「閱讀生活」的介質。

怎麼辦?在地企業經營 老建築的規劃與選擇

大同路與中央路交叉路口的兩棟老建築近年華麗轉身,原本的髮廊成為了「或者工藝櫥窗」,另一邊的新竹舊城再生基地則引入「或者文史書房」。這兩間新穎的店鋪是鴻梅文創經營體的一部分。然而細究這兩間其背後的屬性、裝修方式都不同,鴻梅對於六間經營體的定位與選擇各有不同,其中一些選擇更是公司能繼續發展老屋的關鍵。(閱讀更多:新竹蔬食餐廳「或者書店」)

.jpg)

老屋任務大不同

此兩棟老屋,一為政府進駐案,一為自行購買營運的建築體。政府案屬於短期任務型,適合推廣與合作開拓市場。然而,掌握自有老屋的長期與實驗性安排,則能為公司發展新的可能。政府老屋的經營必須考慮公益性、公共性等面向,因此每年結案有特定KPI,另還有租約期限,並要接受政府的嚴謹合約。因此鴻梅將其定位為「和政府一起開拓及推廣相關市場」,規劃較為短期,但希望藉由合作讓公有老建築能繼續被活用和認識,所以他們將「書店」或「講座」設置在這些空間內。

然而,自有建築不需擔心空間回收的問題,相對限制較小,因此公司會將較具挑戰且需長遠規劃的內容放進自有老屋。像是明年開幕的或者新州屋,即是以「 共創廚房 」為主軸,透過食物和料理來分享五感閱讀。而如此需長期規劃的設置,裝潢成本也較高,因此公司會選擇將此營運方式放在自有建築體,以拓展公司未來的可能性。

持有老屋或合作經營

鴻梅能自有多棟老建築,倚靠著大型資金的投入,這點無疑是鴻梅與其他小型地方企業最不同的地方。Ben 說到:「讓員工們能無後顧之憂地使用空間」是他當初買房子的初心,因此他投入「重資本」買房與經營。

但隨著許多在地屋主找上Ben,希望鴻梅能幫忙修復與規劃新竹市老屋的利用,公司未來希望能嘗試不同方案,例如:找尋興趣與理念相近的單位集資一起經營下一個事業體,或以修代租說服屋主等方式都是企業將來的考量,也是公司在經營五年後趨於更彈性走向的規劃。

.png)

.png)

或者風旅房間

如果你擁有一棟老屋,可以如何尋找相關資源呢?

如果建築是文化資產,可以因《文化資產保存法》第26 條,不受《區域計畫法》、《建築法》、《消防法》等法規限制,且有許多修復先例與補助。非文化資產修整時就必須考量運用業種,如:旅宿業(或者風旅)及餐飲業(即將開幕的新州屋店面)的開業建築相關規定。

相對的,運用私有老建築修復及經營的政府補助也是一種管道。像是鴻梅文創曾參與新竹市「老竹塹 老屋味」及中央的「私有老建築保存再生計畫」,兩者對前期的調查、修繕與經營多少有一定的幫助。然而,文化部目前的老建築修復計畫中明確規定補助「特定項目」50%以下的修繕經費,並非全部經費(新州屋為40%)。所以在經營規劃時,要規劃好如何運用相關資源,並也要有自行籌措剩餘資金的能力。

鴻梅老建築案例

修復進行式:新州屋(歷史及營運規劃)

1934 昭和九年,「新州屋」開幕,第一任屋主戴吳獅,主要販賣舶來品。

1970 第二任屋主韋泂沂先生買下此店面,並整修成專櫃百貨,內有資生堂、華歌爾和童裝等。店面於1980 年代關閉。

2020 鴻梅接手此間房子,並開始僱用相關工作人員,進行屋子的修整、調查、營運設想與規劃。兩次的 Open House 活動邀請前屋主女兒及街坊鄰居和大眾進入。

2022 預計開幕時間,並且以「 共創廚房 」的概念繼續經營此地。

1. 買下老屋

-

防止老屋被拆

-

全自費出資

2. 初步工作 約開幕兩年前

商業:公司整體規劃

- 配合其他事業體定位

- 申請可能符合資格的補助

- 例如:文化部《私有老建築保存再生計畫》

-

找尋適合的專案經理人

-

開始在網路上記錄與宣傳

文化:歷史調查,結合不同專長團隊進行

-

建築調查和它在街區內的定位

-

梳理家族歷史及其社會網絡調查

社會:街區參與

- 策畫 Open House

- 媒合既有城市活動

- 例如:2020臺灣設計展「Check in 新竹人來風」

3. 收斂

發現據點特色:

-

聚集人的地方

-

地點位於四間新竹老菜市場附近

-

找出核心價值:共創、共享、共融、共好

-

從宣傳過程、調查焊接區參與汲取各方意見

4. 未來

-

繼續記錄老屋故事與找尋歷史

-

持續修復老建築,並在修建時與現代化需求結合

-

結合上述據點特色、核心價值,創立「或者新州屋」。並設定「共創廚房」為主營運模式。因此,新州屋談論的面相包含了從共創延伸的「共享、共融、共好」,從廚房延伸的「農業、食物、料理、生活」,這些特點融合食物與料理,期望來者繼續以五感閱讀臺灣風土。

新州屋

日治昭和時期1934 年的竹塹城非常熱鬧,市政廳附近不僅有喫茶店、菓子店、鐘錶行、眼鏡店外,此年又迎來第一家百貨:新州屋。許多大人小孩盛裝走入這間時髦的商家,為的就是一睹眾多舶來品擺進櫃內的華麗樣貌,看得自己也閃閃發亮。

這間位於目前東前街16 號的新州屋,乘載了許多老新竹人的回憶,它與1932 年開設的臺南「林百貨」及臺北「菊元百貨」是同時期的大型百貨店,這乘載記憶風華之處,曾經歷三任屋主,首任即是日治時期新竹商擘之一的戴吳獅,第二任則是1970 ~ 1980 年代在此開設「昇龍百貨」的韋泂沂,第三任是鴻梅老闆陳添順。

這些故事是新州屋團隊在文化部補助計畫支持及公司出資規劃下,請來不同專業團隊進行建築與在地街區調查——在地文史調查曾與見域工作室合作,建築結構和歷史則和謝佩娟老師團隊請益——並以Open House 活動,邀請前屋主的後代、街坊鄰居走進此空間,讓大家留下新州屋改建前的最後回憶。(閱讀更多:「或者」帶來一座城市客廳 90年後原址重開新州屋)

在營運歷程中,企業因經營經費限制與經營策略,並無法像許多文化資產建築,能將時間全投注在修復工作上,因此在新州屋的例子中,鴻梅除了申請政府經費補助,進行調查研究和社區鄰里擾動外,更在開幕前兩年就已找好掌店經理人,並請他協助相關美學、策略規劃,最後找出商店的特色與核心理念,並將它運用在將來的「共創廚房」經營上。

Q:「文化資產」修復和「私有老建築」修復有何不同?

A:在《文化資產保存法》中提的「文化資產」,指的是古蹟、歷史建築、聚落建築群、考古

遺址、傳統表演藝術、傳統工藝、民俗等,根據《古蹟修復及再利用辦法》規定,所有古蹟、歷史建築、紀念建築修復前都必須完成調查研究,並須詳列修復過程,補助經費也在文資相關法規審查下進行。

「文化資產」修復和「私有老建築」修復有何不同?「老建築」的定義很廣,對於每個人而言都不大一樣,但若撇開唯心的認定,以目前來看,文化部「私有老建築保存再生計畫要點」中所規定的「私有老建築」對象是「具文資潛力的老建築」,且在民國 60 年以前興建,並具有歷史文化藝術價值。只要屋主有意願,就可提出申請。

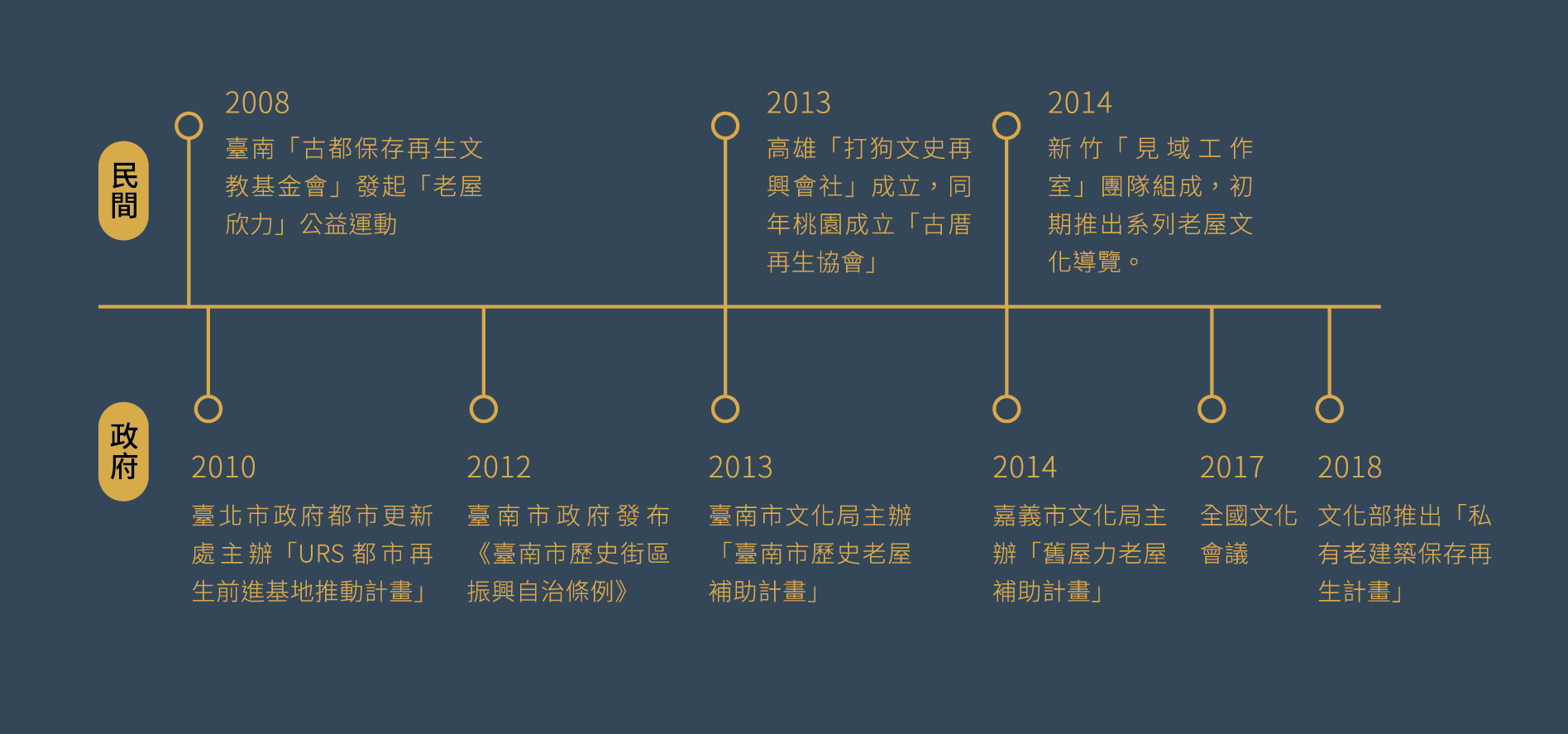

Q:私有老建築的修復及補助是最近因中央政策推動才出現的嗎?

A:政策的推動,有賴公私合作協力推動。在中央推行此政策前,各地方文史工作者和地方政府都陸續促成許多老建築修復,各地也各有不同方案及相關法規,盤整相關成立時間點如下:

Q:想修復私有老建築並再利用可利用的資源及要注意的規範有哪些?

A:我們能從三個方面思考修復與使用老建築,分別是:經費來源、修復許可、使用方向。

經費來源可參考文化部計畫、地方政府補助、前文提過的公民集資或尋求各地相關地方團

體支援請教。並且以購買、租賃或修代租等方式進行使用,在申請補助時即要釐清產權、稅籍資料、使用執照等老屋既有問題。

如果想修復並再利用老建築, 第一步即是要確認建築是否需請領使用執照。因為若房屋是都市計畫法前建築, 且非公用建築, 通常都沒有使用執照。此點會牽涉修建時的《建築法》使用規範。

想修復私有老建築並再利用可利用的資源及要注意的規範有哪些?另外,修復後的使用方向,也會牽涉不同的法規。例如:如果使用者將把老建築當旅宿使用,那就得遵循《民宿管理辦法》規則。如果想做餐廳經營,也得考慮相關消防法規。

老建築就像一位老臺灣人,它跟著時代脈動而生,當然也會留下不同建築方式、法規、地方政策給它的影響。然而,運用每種方法都有其收穫,也相對有其風險,可多請教地方有相關經驗者,更要記得跟上最新的補助或討論脈動,以及詢問相關政府機關與熟悉相關程序的律師與建築師。

起厝動千工 拆厝一陣風

Khí-tshù tāng tshian-kang, thiah tshù tsi̍t-tsūn hong

蓋房子需要動用的人力心力之多,但拆房子卻如此快速。意思指興家難,敗家易。

起厝動千工 拆厝一陣風

Khí-tshù tāng tshian-kang, thiah tshù tsi̍t-tsūn hong

.jpg)