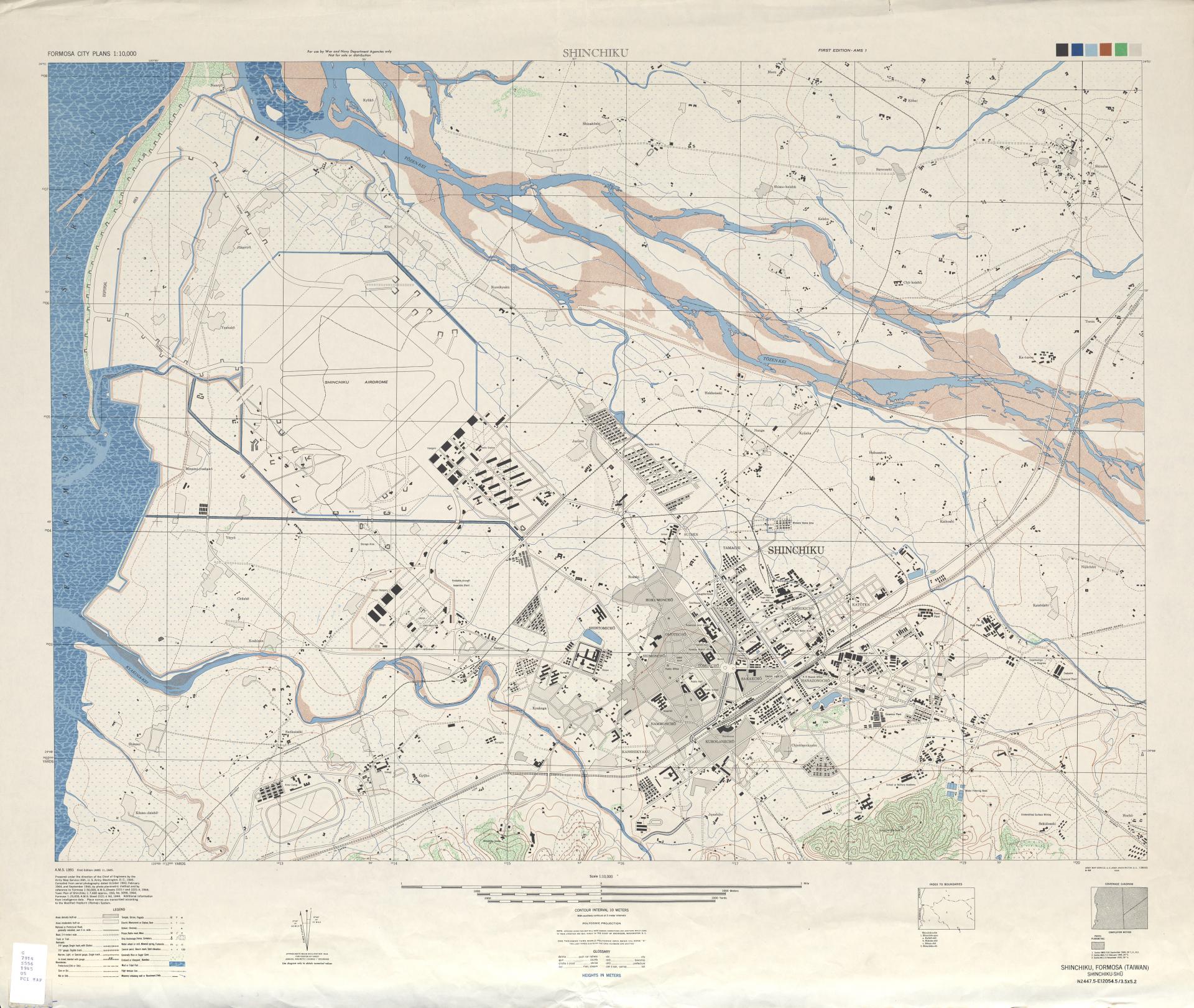

縣道 122 全長約五十公里,從海邊到市區,由市區一路蜿蜒至山林,橫跨了新竹市與新竹縣,是新竹重要的道路。縣道 122 的起始點位於南寮,由西往東途經新竹市區、竹東,一路進入五峰鄉來到土場。

在這條縣道上曾經發生的繁華榮景,恰恰就是新竹的發展歷史:清領時期竹塹港的進出口貿易、日治時期的軍工業發展與原住民相關政策,再到戰後科學園區設立,種種故事都與這條路息息相關。讓我們從縣道的起始點說起吧!

南寮-清領時期的貿易重地

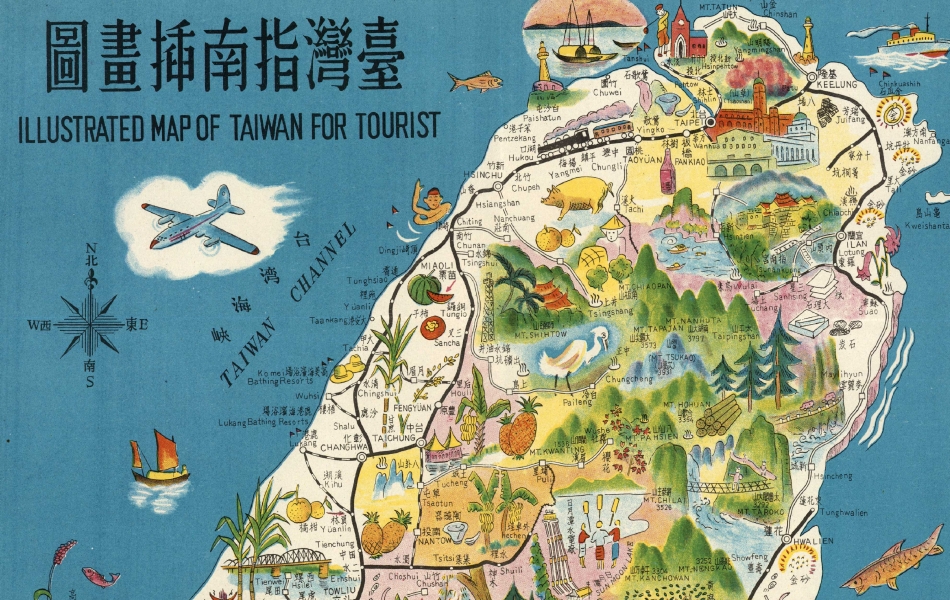

清領時期,台灣北部一帶的海上進出口貿易多通過竹塹港來運行。竹塹港又稱舊港,於 1731 年(清雍正 9 年)開港,也是台灣與中國地區貿易往來的重要港口,航線主要與漳州、泉州、福州各港互通,甚至遍及東南亞的呂宋、暹羅以及東北亞的日本、朝鮮各地;清領後期由於大稻埕開港通商,加上頭前溪出海口航道淤塞,雖然日治初期臺灣總督府曾於 1899 年(明治32年)指定舊港為對中國貿易的四大港口之一,竹塹港仍然在 1932 年(昭和 7 年)面臨廢港的命運。

那些年,竹塹港來往商船絡繹不絕,商賈們帶著來自各地的精美貨品從竹塹港一路往內陸走,目的地是商鋪林立的「北門大街(今北門街)」。部份郊商出資興建了「長和宮」,主祀媽祖,祈求祂保佑海象平穩,貨物能順利運達四方;「長和」也寓意長久平和,希望大家做生意往來能和和氣氣,一同發大財;廟裡成了郊商的歇腳處,廟埕自然而然地成了卸貨、分裝的集散地。

到了日治時期,商人們不需要再仰賴人力以及獸力辛苦從舊港運送貨物到城內,「新竹拓殖軌道株式會社」依循著這段道路鋪設了輕便鐵路,手押台車(輕便車)成為往返新竹市區到舊港間重要的交通工具。手押台車是以人力推動四輪板車,主要用於載人或運貨。竹塹港廢港後,舊港線輕便鐵路仍於新竹一帶商業活動中扮演舉足輕重的角色。乘坐輕便車是什麼樣的感覺呢?目前的新竹市「康樂社區」復原了一小段竹塹古輕便車道,雖然因安全考量加大了軌距,但仍可揣想當年竹塹港的榮景。

圖片來源:劉明財

如今沒了手押台車,要從市區往返南寮,卻有了更快速、便利的方式。可以選擇搭乘新竹客運藍 15 路公車,班距約 15 至 20 分鐘,由新竹火車站發車,行經東門市場、國軍新竹地區醫院、牛埔、富美宮等站,最後抵達南寮。這條公車路線與過去的輕便鐵路大致相符。海風吹拂之際,除了走訪打卡觀光熱點,也能探究新竹傲人過往。

新竹空軍基地-新竹與空軍的不解之緣

沿著縣道 122 公路前行,自南寮往新竹市區方向行駛時會遇上一個大彎道,在不過度減速的前提下,必須握緊機車手把,微微調整身體重心壓車才能順暢過彎,著實考驗著騎士們的技術。為何原本狹長的道路會突然出現大彎道呢?這是因為新竹空軍基地(新竹機場)坐落於此,此外,這個路段沒有設立路燈,是為了避免照明設施影響飛機起降。

轟隆轟隆的飛機引擎聲,是許多家住北區的新竹人共同記憶。 1936 年(昭和 11 年) 底,日本政府選擇在此興建新竹飛行場(即新竹機場)。二戰結束後國民政府來台,新竹機場仍被中華民國空軍所沿用。新竹機場是台灣離中國最近的機場,不僅戰略位置具有優勢,也能夠以最短時間飛抵海峽中線。據《跟著戰爭去旅行》一書所考究,戰後台灣所有航向中國的飛機都必須經過新竹的上空,同時與新竹機場通聯確認,以嚴密控管航空領域,而新竹機場也成為兩岸貨物的運輸要點。

新竹機場曾於 1998 年開放軍民合用發展國內航線,民眾可至此搭乘飛機至台中、台南、高雄、台東及花蓮等地,然而因為甫開放民航即發生空難事故,民眾信心不足下只得黯然收場。《跟著戰爭去旅行》一書也提及,命運多舛的新竹機場經歷多次擴建,該地區部份土地被徵收,輾轉造成當地人口外移。近年來新竹空軍基地則不定期舉辦戰鬥機表演活動,開放一般民眾參觀;假日也吸引不少軍事迷前來觀賞飛機起降。

光復路-新竹工業發展的開端

來到車水馬龍、熙來攘往的光復路上,這裡是新竹市區通往竹東的主要幹道,也是縣道 122 車流量最多的一段。或許你會疑惑,光復路一帶如何成為今日的高科技產業聚落,在過去,這裡又是怎麼成為新竹工業發展的源頭?

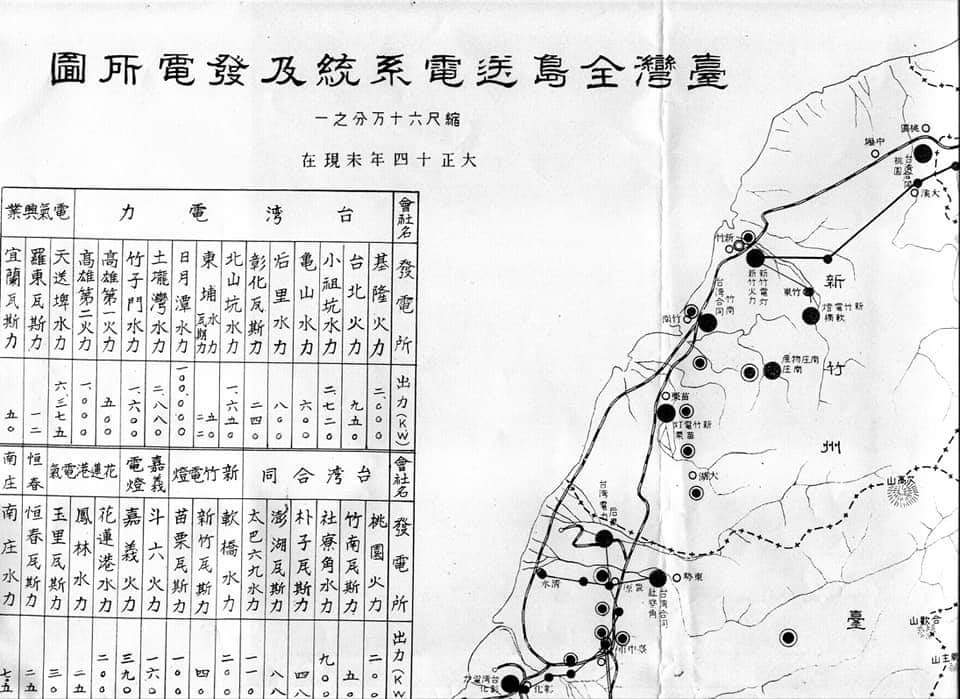

這一切可以從日治時期說起,當時日本人發現新竹富含天然氣資源,遂於 1936 年(昭和 11 年)成立了總督府天然瓦斯研究所;而國民政府來台後,此機構轉交經濟部掌管,並且改名為「聯合工業研究所」,也是工業技術研究院的前身,許多團隊先於工研院做前期研究試驗,待稍稍成熟後辦理技術轉移、設立公司,奠定了新竹工業發展的基礎。

1941 年(昭和 16 年)太平洋戰爭開戰前夕,日本政府選在赤土崎(現光復路二段)設立日本海軍第六燃料廠新竹支廠,其原因與同樣位在赤土崎的天然瓦斯研究所有很大的關聯。當時日本海軍為了避免長途運輸燃料的風險,決定在南洋油田與日本的中間點──台灣設立燃料廠,而新竹具備的兩種資源:天然氣與甘蔗製糖產生的糖蜜,合成可以生產丁醇、再加工製成航空燃料供應戰爭所需。六燃廠的出現,使赤土崎一帶轉型為大型軍事工業廠區,加上天然瓦斯研究所打造出的工業區雛型,開啟了日後發展成新竹科學園區的可能性。

戰爭期間,六燃廠曾遭遇兩次美軍空襲,造成部份廠區人員傷亡及設備損壞。戰爭結束後,天然瓦斯研究所由中國石油公司接管營運,而閒置的六燃廠成為了國軍眷屬的住所。1955 年清華大學選擇在赤土崎復校,部份校地即是位於六燃廠的範圍內;而 1958 年緊鄰在清華大學旁復校的交通大學,部份教師宿舍也是利用六燃廠的土地。兩所頂尖學府也培育出許多理工、高科技人才,為相關產業有所貢獻。

除了天然氣以外,新竹也擁有豐富的矽砂,這兩種資源是製造玻璃必需的原料,促使新竹的玻璃產業興起。 1925 年,新竹成立了第一家玻璃工廠「合成硝子製造所」(現華夏玻璃公司);國民政府來台後,台灣日光燈公司於光復路一段設廠,並以「旭光牌」註冊為商標,在國內銷售和東南亞外銷上都有不錯的成績。 1960 年至 1980 年,新竹更曾是玻璃工藝品和聖誕燈泡外銷的重要據點。動畫電影《幸福路上》,女主角的外籍友人提及聖誕玩具背後都有「Made In Taiwan」的字樣,說的其實就是這段歷史。

圖片來源:國家文化資料庫

圖片來源:流行生活百業通部落格

1980 年後,電子、精密機械成為新竹產業發展的重點,於是設立了新竹科學工業園區,光復路一帶也徹底轉型為高科技產業聚落。從傳統產業、天然氣、玻璃產業、工業,一路發展至高科技產業,使光復路上的街景變化不斷,這其中承載了許多時代記憶,隱身於川流不息的車潮,靜待人們發現它的歷史價值。

圖片來源:重繪自《跟著戰爭去旅行:新竹市軍事地景的故事》

竹東-林業發展的起落

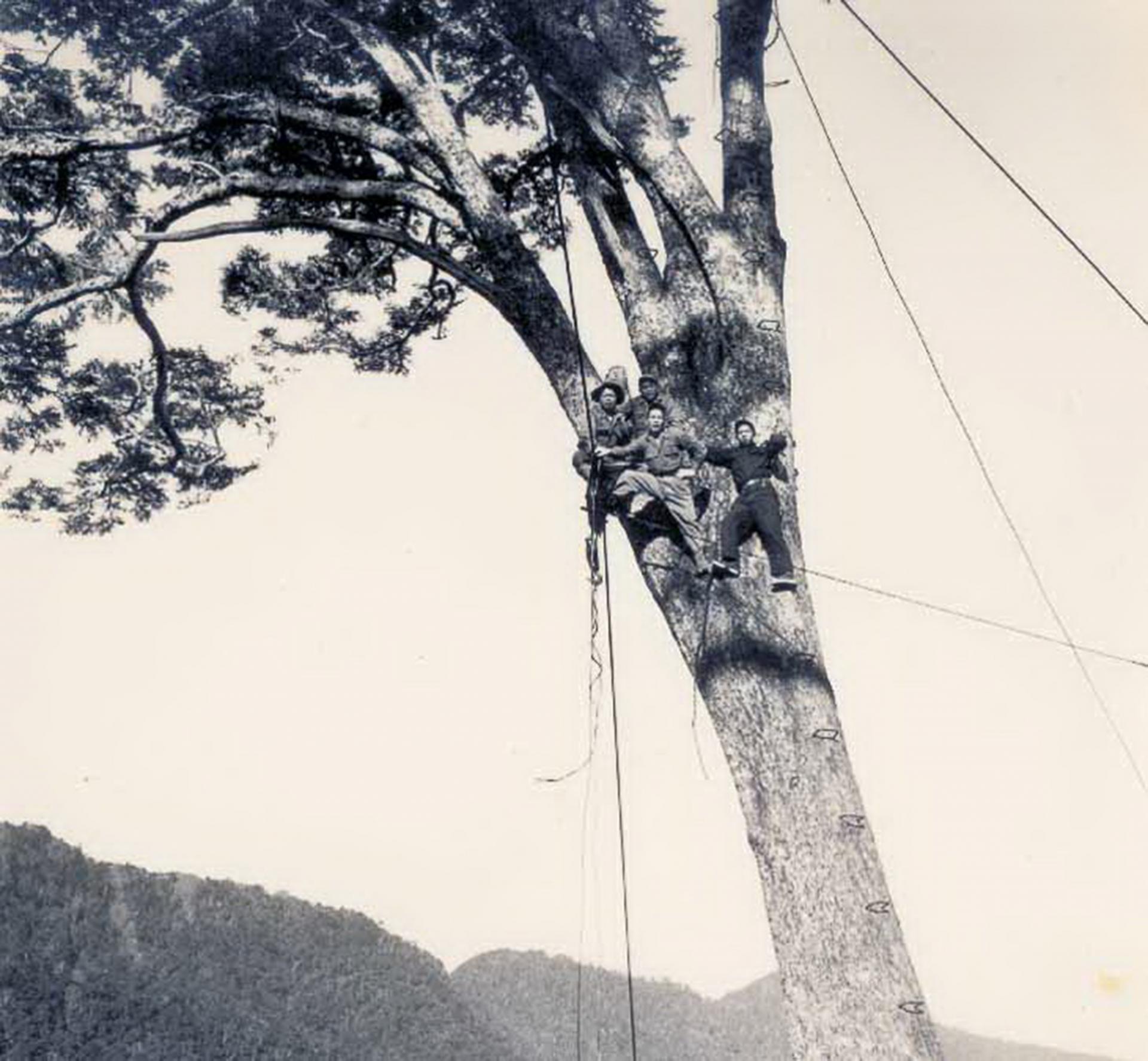

跨過竹市與竹縣的交界,進入擁有豐富林相的竹東鎮,過去這裡可是台灣三大林業集散地之一,當地經濟仰賴山林提供的樟栳、木料、抽藤等,除了用作銷售,也是製造居民生活用品的主要材料。據《竹東鎮志》所記載,1936 年(昭和 11 年),日本政府開始發展這條道路,在此之前,竹東連接新竹市與上坪兩地的方式是透過人力推動的手押台車,而台車軌道也與今日的縣道 122 路線相符,主要用來運送木材、煤炭、樟腦、茶葉、矽砂等物資。當時日本政府在竹東一帶積極造林、開發山地,除了當地原有的樟樹及相思樹,也從國外引進其他樹種,主要出產紅檜、櫸木等重要林產,林產額每年可達十三萬圓餘;但也因為大量砍伐、造林,天然林遭到破壞,原始林相與植被不復存在。

1946 年,國民政府指派林產管理局(現林務局)接手日本人留下的林業經營,並於隔年成立竹東林場;在 1950 至 1970 年,迎來了竹東林業最興盛的時期,也因此帶動當地卡車運輸、汽車修理產業、酒家的繁榮。往後林業逐漸沒落,各地製材所紛紛關閉。而 1985 年後,經濟收入不再是林業經營的唯一目標,林務局開始轉向森林生態保育、建立民眾的護林知識等工作。若對竹東鎮過往的林業發展史有興趣,可到前身為新竹林區管理處竹東工作站、具七十多年歷史的竹東林業展示館,感受這座曾因林業而繁榮的小鎮過往。

圖片來源:新竹縣政府文化局

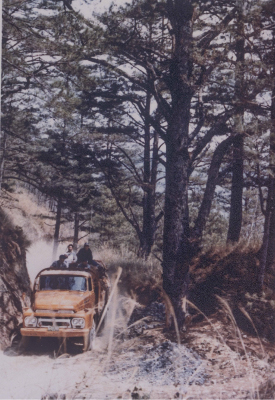

土場-山林的美麗與哀愁

穿越竹東鎮,沿著蜿蜒山路駛入五峰鄉,來到縣道 122 的末段。道路的終點通往土場部落,也可銜接大鹿林道前往雪霸山區。假日時不少民眾會由此入山,停駐賽夏族部落與露營區享受山林間的優美風景。這條路也是當地居民的主要聯外道路,但遇上豪雨、颱風,便可能造成土石崩落,中斷道路交通。

2004 年,土場部落遭受艾利颱風重創,短短十秒內部落被土石流淹沒,奪走了二十一條人命;往後強颱來臨前夕,族人都得緊急下山避難,就怕當年的悲劇重演。不久前,新竹縣政府也規劃在縣道 122 末段兩處易崩塌路段進行截彎取直的造橋工程,但仍需審慎執行環境評估及生態調查,避免破壞當地生態或影響生物棲息地。風雨過後,災難帶給人們什麼樣的警示?當我們看見山坡地遭濫墾、山老鼠盜伐林木、財團主導的土地開發案層出不窮……,這些殘酷畫面真實上演著,我們能否在保護與開發之間取得平衡,這也是人類一生的重要課題。

我們所熟悉的東大路、光復路、中興路、南清公路,乍看擁有不同的道路名稱,但其實都代表著縣道 122 。由海岸到山林,從清領時期到當代台灣,這條路上的產業持續發展演進,不變的是這條路的興盛繁榮。在過去,這條路是新竹的主要道路,而未來新竹的居民也會繼續在這條路上不斷前行。

圖片來源:新竹縣政府文化局

參考資料:

陳惠齡 主編,2015,《傳統與現代: 竹塹學術三百年:「第一屆臺灣竹塹學國際研討會」會後論文集》。台北:萬卷樓。

周湘雲,2015,《跟著戰爭去旅行:新竹市軍事地景的故事》。新竹:新竹市文化局。

林于煒、王良行,2005,《竹東鎮志 地理篇》。新竹:竹東鎮公所。

本篇文章出自:《貢丸湯》Vol.18〈風城移動物語〉