漫步在新竹市區的巷弄中,周遭櫛比鱗次的高樓和現代化的都市街廓,讓人難以聯想到這座城市擁有的豐富歷史。儘管東門城、火車站等百年古蹟依然屹立,許多記憶卻早已隨著城市變遷,逐漸埋沒在我們的腳下。聚落的建立、發展,奠基在人類的生活需求之上,新的期待為城市覆蓋上一層又一層不同的樣貌。(閱讀更多:百年軌跡 台灣鐵路發展史)

「交通」是城市與聚落發展的重要因素,劉銘傳所建設的鐵路、日治時期完成的縱貫鐵路、二次世界大戰後成功串連的環島鐵路網,不斷拓展臺灣軌道運輸的廣度。建設能帶來繁榮與發展 ,反之,鐵道路線的改動和停駛,同樣會改變一座城市的發展方向,甚至使其由盛轉衰。(閱讀更多:臺灣鐵道線路圖—見證鐵路萬能的1930年代)

更迭的地景:新竹三段軌道的前世今生

縱貫鐵道:湖口老街

新竹機場線:鐵道路

手押台車:藍15 區公車路線

1. 新舊湖口大不同:因鐵路而起,因鐵路而落

西元 18 世紀末,漢人開始從竹塹地區向北開墾,在此之前,新竹到南崁之間幾乎沒有漢人聚落。時任臺灣海防同知的朱景英在《海東札記》中寫道:「凡九十五里不見人烟」,說明當時此地尚未開發。漢人若想往北部移動,途中十分容易遭遇危險。(閱讀更多:走過老湖口的歷史蹤跡).png)

鐵路建設前,湖口地區以鳳山崎、波羅汶、大湖口等聚落為中心發展,但劉銘傳沒有選擇當時的經濟重心波羅汶(今湖口鄉波羅村一帶)做為鐵路計畫的設站點,而是在大湖口(今湖口老街一帶)設立火車票房,此地因而成為鐵道建設的受益者。車站吸引人們聚集於此,商品貿易更加蓬勃,湖口的經濟重心逐漸從波羅汶轉移至大湖口。到了日治時期,在大地主羅家捐地幫助下,周邊居民和商家在火車站附近建立起一條商業市街,故有了當地信仰中心「三元宮」以及現在的湖口老街。(閱讀更多:湖口人老街情,護持傳統再創傳統 )

湖口因鐵道而興盛,卻存在許多隱憂。湖口位於台地,地勢較高,列車在爬坡時需要更多動力,才能將貨物與乘客拉上此處。據說當時湖口車站內的路段,坡度甚至傾斜到需要撒沙子增加摩擦力,才能使列車停下。坡度過陡、行車風險高,使得昭和四年(西元1929 年)總督府鐵道部決定開始改良路線、緩和鐵道坡度。

路線調整後,鐵道不再沿著縱貫道路(今台1線)行駛,而是經過富岡向南抵達湖口,並在市鎮的北方設立新的湖口驛。原先聚集在大湖口的人潮和貨物隨著車站搬遷,轉移到新湖口一帶,形成新的市鎮中心,造就了今日新、舊兩個湖口市街的樣貌。(閱讀更多:隨火車來去的榮光 — 湖口)

.jpg)

2. 新竹鐵道路:從新竹機場線串起的軍事歷史

西元 1930 年代日本推動南進政策,開始在臺灣各地建設軍事與工業設施,包含昭和 11 年(西元 1936 年)落成啟用的新竹機場。作為日軍在臺的重要基地,新竹機場需要大量物資投入以維持機場運作,因此需要一條便捷的路線將彈藥、燃料等消耗品運送至機場。大量的運輸需求,使鐵路成為運輸方式的首選,隔年,連接新竹機場與縱貫鐵道的新竹機場線便完成建設,開始運行。

第二次世界大戰期間擔任補給路線的新竹機場線,戰後依舊維持著運作。中華民國空軍接管機場後,新竹機場於民國 39 年(西元 1950 年)成為駐臺美軍基地,機場線則是新竹基地的戰備鐵道,負責運軍事物資和坦克等載具。然而,隨著公路建設越來越完備、車輛的運量提升,戰備鐵道的利用率逐漸降低,運作六十年後,機場線於民國 86 年(西元 1997 年)停駛。原先供列車通行的路廊,於民國 91 年(西元 2002 年)開闢成新的道路,並以鐵道歷史的背景命名為「鐵道路」。

3. 消失的輕便鐵道:從手押台車變成藍 15 區公車

當軌道逐漸成為南北移動、貨物運輸的重要交通工具,縱貫鐵路沒有覆蓋的地方便由運送製糖原料的「糖鐵」,以及仰賴人力移動的「手押台車」補足運輸工作。手押台車由簡單的鋼輪木板與手扶的「車杙」(tshia-khi̍t)組合而成,乘客坐在木板上,由後方的車伕推動前進。日治時期,新竹設有不少輕便鐵道,提供給往來新竹、竹東、內灣、舊港等地的旅客使用。然而,隨著汽車等私人運具普及,手押台車這種路線固定、速度慢的移動方式不再受到旅客青睞,漸漸消失在大眾的眼前。

今日新竹市區已看不到輕便鐵道的痕跡,僅新竹機場北邊的康樂社區重現一小段往來市區和頭前溪口舊港的軌道,做為觀光小火車,吸引不少遊客體驗。不遠處的東大路上,偶爾能看到新竹客運「藍15 區」公車的身影,往來南寮漁港和新竹市區。即便手押台車不再便利,客運依然在相同的路線上行駛著,繼續服務來往通勤的乘客。

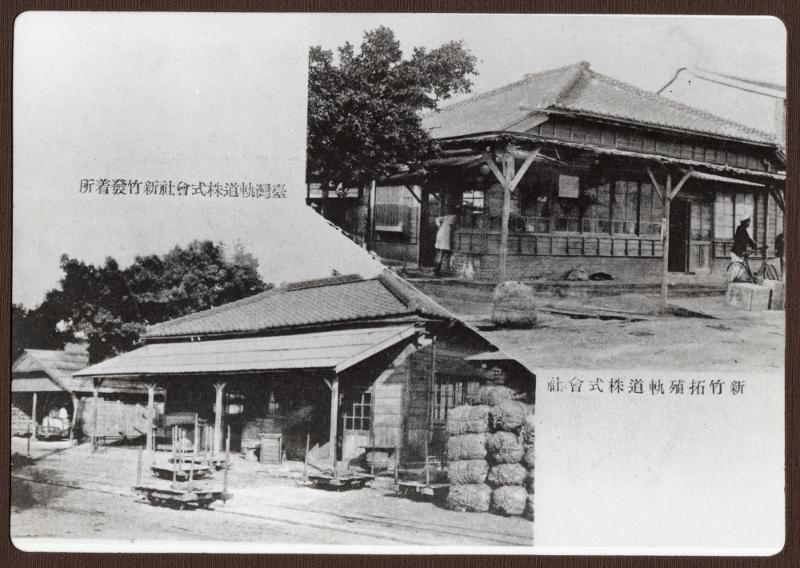

成立於大正八年(西元 1919 年)的臺灣軌道株式會社,收購了臺灣各地的輕便鐵路,展開運輸事業,日後拓展業務至汽車客運,成為竹塹地區重要的運輸公司之一。臺灣軌道株式會社在第二次世界大戰後改名為新竹汽車客運公司。為了因應往來竹中、南寮漁港的旅客,新竹客運在民國105 年(西元2016 年)將1 號與15 號公車合併為藍線,並設有藍1 區和藍15區, 從市區分別通達竹中、南寮兩地。即便輕便軌道被更先進的車輛取代, 人們對於移動、旅行的需求依然持續存在, 不會因為環境變遷而輕易改變。

在鐵道之後:新竹城市道路的新面貌

道路在生活需求下不斷擴張蔓延,塑造環境的同時,也改變了人們對於新竹的想像。如今,鐵道不再是過去的模樣,卻以全新的樣貌融入當地居民的生活。今日的新竹,除了湖口老街、鐵道路與藍 15 區公車路線,其實還隱藏著許多鐵道曾經來過的痕跡。日治時期開辦的糖業鐵路串連竹北與新竹各地的蔗田,將原料送往製糖工廠,工廠原址變成了大家熟悉的巨城百貨公司。沿著軌道來過的痕跡走遍新竹,能發現許多重要地景已劇烈改變,趁著現在仍有列車奔跑的時候,搭上距離你最近的那一班火車,帶走屬於你的鐵道記憶吧!(閱讀更多:追風奔馳一百年,新竹風城車站的故事寫不盡)

.jpg)

.jpg)