清領時期:臺灣鐵道的誕生

光緒 13 年(西元 1887 年)臺灣巡撫劉銘傳規劃基隆至新竹間的鐵道,從此開啟了臺灣鐵道的歲月之旅。光緒 19 年(西元 1893 年)臺北至新竹鐵道竣工,位於枕頭山腳下(今玻璃工藝博物館附近)的「新竹票房」啟用通車;隔年,基隆至新竹鐵道完工。(閱讀更多:基隆到高雄,臺灣首屈一指的列車誕生史)

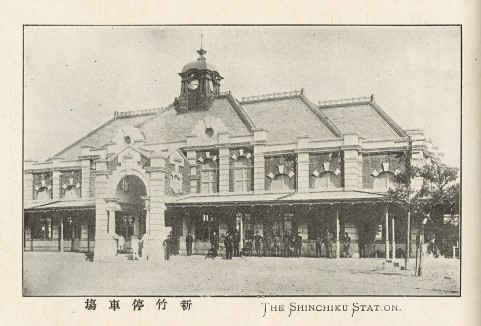

(圖片來源/《竹塹文獻》第57 期)

日治時期:新竹火車站的落成

明治 2 年(西元 1895 年)六月,日本政府進行鐵道路線偵查,決議進行縱貫鐵道建設,大幅度改良清領時期留下的基隆至新竹鐵道,車站位置也遷移至如今的鐵道藝術村附近。後續十五間,新竹車站命運多舛,經歷洪水沖毀橋梁而搬遷,以及多次站體改建等,直到明治 41 年(西元 1908 年)縱貫鐵道通車,政府決議再次改建車站為止。磚造車站於大正二年(西元 1913 年)正式落成,建築師松崎萬長以突出的雙柱式拱門、鋸齒狀山牆與形式誇張的拱心石組成入口,內外皆設有簡單莊重的「塔斯干柱式」做為裝飾,塑造出宏偉意象;車站中央設有高聳的盔甲式四面鐘塔,為110年來的新竹記錄時光痕跡。

二次世界大戰後:新竹火車站的多次修建與路線拓展

戰爭的炮火隆隆下,新竹車站幸運地未受任何重大損傷,平安度過這段時期。第二次世界大戰結束後,新竹向竹東延伸的「竹東支線」於民國 36 年(西元 1947 年)竣工,四年後,發展成從新竹經竹中、竹東至合興、內灣的「內灣支線」。主要運送內山的豐富天然資源,同時兼辦客運。戰後大量成長的客運、貨運需求,讓新竹車站的業務量逐年增加,不敷使用的站體因此經歷數次增修、改建。

近代:延續新竹火車站百年風華

民國 83 年(西元 1994 年),八十餘歲的車站抵不住雨水侵蝕的洗禮,臺鐵將覆蓋屋頂的磚紅色瓦片置換成淺綠鋼瓦,大幅度改變車站風貌,繼而引起社會大眾與藝文界的關注;同年,由於鐵路地下化規劃報告中,無提及新竹站之保存與後續處置事宜,掀起了新竹火車站保存運動。民國 87 年(西元1998 年),新竹火車站獲審定為省定古蹟(現為國定古蹟),順利延續車站的歷史與風華。新竹火車站做為這座城市的門面,陸陸續續經歷多次整建。無論是民國 90 年(西元 2001 年)興建站前廣場,抑或近年的拓寬步行空間、調整計程車候車區等,都代表著人們正在逐步調整與車站之間的互動關係,讓這座車站持續留存於在地人與旅客最深刻的共同記憶中。(閱讀更多:改變臺鐵美學第一站!新竹火車站微改造 打開城市更新契機)

欣賞新竹火車站的百年建築!

鐵道的接連興築、運作,撐起了百餘年來新竹地區的成長,陪伴著各村落的茁壯與衰微;新竹車站歷經涓涓細流般的百年,見證眾生的悲歡離合。於過往戰火中屹立不搖的新竹站,漸漸染上歲月的痕跡;這些時間鑿出的刻痕,繡起從過去綿延到今日,一路曲曲折折的光陰,而未來它也將持續織補,一條細細長長的年華鐵道之路。(閱讀更多:追風奔馳一百年,新竹風城車站的故事寫不盡)

.png)

.png)

.png)

.jpg)