走遍臺灣各地的名襄修復團隊

李志上老師畢業於臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所, 畢業後到德國實習深造, 回國後拾起古物修復專業與對臺灣古蹟的熱情,和妻子在2013 年成立名襄文化事業有限公司, 並帶著團隊翻山越嶺, 實地訪查一間又一間需要被搶救的老建築與古蹟現場。短短幾年內, 他們走過新竹北埔姜氏家廟、臺中霧峰宮保第、高雄哈瑪星代天宮、臺南東山碧軒寺等重要古蹟建築, 搶救出一面又一面大師作品, 也為臺灣在地歷史文化奉獻心力。(閱讀更多:德籍老師一句話 李志上發願「自己的古蹟自己修」)

名襄團隊大部分工作位於臺灣南部,更將工作室設立於與木業文化息息相關的嘉義市,但近年他們的足跡遍佈全臺,像是2021 年2 月甫修復完畢的新竹市「市定古蹟鄭氏家廟門神彩繪修復案」,就是他們悉心調研、修復,花了約36 個星期才完成的作品。

.jpg)

.jpg)

鄭氏家廟創建於咸豐三(1853)年,為新竹大家族鄭家所有,在每年的「新竹都城隍祭」中,更要在此進行「鄭厝貢燕」,為疲勞尋訪塹城一整天的城隍爺接風洗塵,供奉燕窩給祂享用。名襄團隊在2018 年與楊仁江建築師合作的調查案中,先進行家廟門神的初步劣化調查與修復評估,隔兩年後,之後於2020 年3 月才開始正式的門神修復專案。

專案前期, 團隊發現鄭氏家廟的三對門神繪製於1995 年, 並推測它們為新竹在地繪師傅柏村的作品。為了確保修復過程有足夠的材料與充足的人力, 修復團隊決定將門神拆卸後運回嘉義工作室清理。因此, 六位門神到南部休養將近一年的時間, 在修復師們的巧手下, 祂們終於回歸青春的色彩。

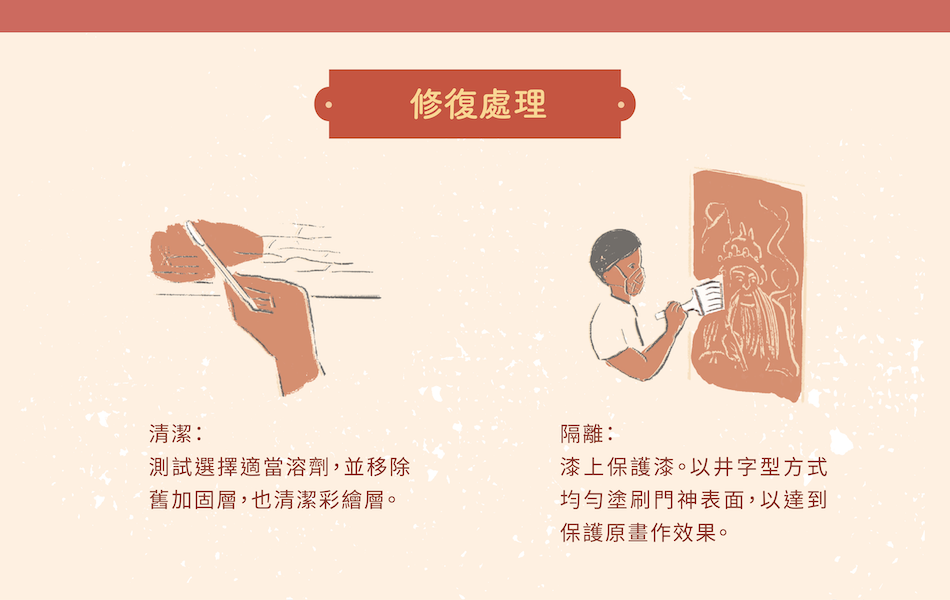

李志上老師分享,目前的彩繪修復,大部分使用國外進口的修復用特殊顏料,但每件文物隨著使用方式與時代變化, 會有自己的特殊困境。例如:修復鄭氏家廟門神表層的PU 膠是最難解的問題。他說:「這層PU 漆在修復材料學上,是不可逆的,意思就是無法用溶劑溶解或移除,所以我們為這個困擾,花了一整年的時間,直到後期才找到比較理想的方法:透過溶劑和加熱,讓PU 漆自己脫離,才能以手術刀輕輕刮除……光是清潔佔了約七成時間,剩下才是為門神全色(補色)。」另外,修復過程不僅是民眾所想的「填補繪圖」,修復門神時,更需注意基礎材料與整體結構,像是過往廟門會因為活動貼上公告,或鑲嵌進某釘子,這些都是修復師必須注意的地方,必須經過材料檢測,才能決定修復材料與方法。

彩繪修復可能遇上各式各樣意想不到的困難

可能面對看似完好的平面,漆料下卻藏有長期在上頭釘、貼告示留下的突起或凹陷;也有機會看到前人可能本來出於善意,為保護門神特意而漆上PU 透明塗料,但卻因為塗料長期受太陽曝曬產生發黃等問題。唯有當代的我們,開始建立對於古蹟的全面理解,正確地維護古蹟,下一代的人們,才能繼續欣賞到這些珍貴的文化結晶。

除了實體的「物件」之外,對於修復團隊而言,進入別人家宅時,如何和家族溝通也是一件相當重要的事。在鄭氏家廟的專案中,由於團隊先前已幫忙修復珍貴的家族門廳彩繪,加上事先建立「修復標準區」,讓家族知道修復流程與成果,在充分地溝通之下,家族也能信任團隊。「我們是這些『病人』的醫生,但最重要的還是他們的家人!」李志上老師生動地形容修復團隊、物件與擁有者的角色位置。(閱讀更多:再現風華 文物修復確保藝術價值)

讓古蹟物件擁有更健康的回診過程

如果修復好的老物件像康復的病人,那麼,修復醫生要回診嗎?聽到這個問題,李志上笑笑地回答:「有空時, 或是我們可能剛好去當地出差旅遊, 就會去看它們。但還是很難, 如果出現肉眼能看見的損毀, 可能都是癌症等級了。」

有鑑於此,嘉義市城隍廟是第一間與李志上團隊簽訂每年定時保養維修的單位。這項工作就像汽車每年要定期檢驗般,定期回診的修復作品才能保有長久的健康。為了這項令他認同也感動的約定,李志上特地搬到嘉義生活,就此團隊也在這座城市中逐漸成長、茁壯。

.jpg)

.jpg)

大公開:解密修復流程

.png)

.png)

.png)

小知識:臺灣的彩繪門神

臺灣目前的門神圖案繁多, 大致分為三類,分別為武官、文官和其他。武官最為大家所熟知, 像是神荼、鬱壘; 韋馱與伽藍; 或如鄭氏家廟門前的秦叔寶與尉遲恭。然而, 因爲畫師的手藝不同, 姿態與神情各有差異。

臺灣南部日治後有名的三大家, 分別為以鹿港郭林新為主的傳統畫風,人身比約為5:1,其代表為鹿港龍山寺; 另外還有以現代繪畫為基礎的陳玉峰及潘春源,其人物較為現代化,筆觸也較細膩, 陳家的畫作典雅, 潘家的風格華麗。此三家的師傅們,是臺灣許多重要廟宇門神繪畫者,而其他地方,像是新竹有李金泉畫派,苗栗有邱玉坡, 澎湖有黃文華。在修復方面, 有些廟宇會在整修時,選擇請繪師重新繪畫,近期臺灣的修復觀念改變,強調修舊如舊,希望保留舊時大師的作品與筆觸,因此更注重材質與維護。

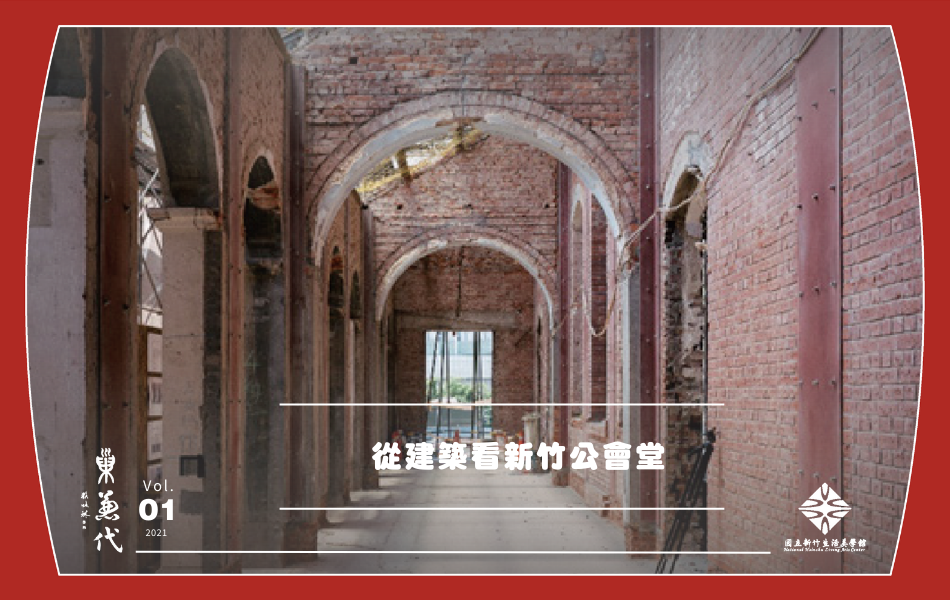

新竹鄭家建築

鄭家是新竹市的望族之一,家族原在金門發展,後代移往新竹。鄭家經商成功,世俗功名成就也非凡,如現今許多人聽聞過的「開臺進士」鄭用錫,就是鄭家的重要人物。鄭家也如其他臺灣大家族一樣,擁有華麗的園邸與家廟。北門路上的「進士第」、「春官第」、「吉利第」和「鄭氏家廟」就是大家族遺留的時代產物。(閱讀更多:探索開臺進士的家 竹塹北門鄭家建築群)

鄭氏家廟門神創作者傅柏村

繪畫鄭氏家廟門神的傅柏村,師承其父傅錠瑛,兩者都是新竹著名的畫師。傅錠瑛則出自新竹的著名的李金泉門派。據名襄團隊的調查指出,傅柏村原是父親的助手,出師後在1972年於新竹市東南街207 號成立「香林畫室」,除了寺廟繪畫外,也發展水墨藝術,並曾任新竹美術協會第二、三任理事長,同時是新竹城隍廟的廟宇彩繪師傅。他近年就算年歲已高,依舊關心著新竹市傳統彩繪,並將身上技術傳給兒子傅彥勳。目前李志上團隊修復的門神,為傅柏村與其子共同參與完成的作品。(閱讀更多:傅家三代 彩繪新竹城隍一甲子)

鄭氏家廟門神歷史與美學

據名襄團隊的美術史研究,傅柏村所屬的新竹「李金泉畫派」門神彩繪作品,保留數量已是寥寥可數。在新竹如「新竹金山廟」、「新竹城隍廟」,其他地方像是「松山周氏宗祠」、「淡水祖師廟」、「頭份義民廟」。

鄭氏家廟的門神最最早為同畫派的李秋山所繪製,現在的門神,則是傅柏村於 1995 年參與重修再繪版本。李金泉和其同畫派的李金山、傅錠瑛在繪畫門神比例上,頭與身長比約為1 : 5,為六頭身比例。鄭氏家廟門神繪師傅柏村的門神比例也約如此,但整體圖像趨於正立面,圖像中垂線與門板中垂線幾乎重疊,這些特色讓畫作看似平面,但透過側邊服飾的變化,反倒增加它的立體度。

在李金泉畫派逐漸消失的今日,傅柏村先生的作品實為可貴,而他也是此畫派的重要傳人,身上保有許多此畫派珍貴的風格,像是門神衣著的安排,還有特別的門神睫毛與眼睛畫法,都是目前臺灣美術史可深入研究之處。

當修復文物圖像成為文創商品

問及該如何讓一般民眾也了解古蹟修復時,李志上提到:「專業的修復內容其實是物理、化學、臺灣史、美術史等學科,甚至是科技的結合」像是修復前,團隊必須先以紅外線和紫外線機器為門神「健檢」,探測其原始打稿和毀損程度;並經過「溶劑測試」,確保溶劑溶解表層灰塵、煙灰等髒污時,不會傷害到彩繪層;在修護階段,還需要實驗去除原保護漆的合適材質,以及判斷補色時需要用的筆觸與下筆方法⋯⋯ 修復是個跨學科且耗時的大工程,所以李志上思考:若能從源頭,透過體驗活動或圖像的轉化,先啟發民眾的了解與好奇,並從中傳達保護古蹟與文物的價值,也許才是根本之道。

因此,在專案要求或時間許可下,名襄團隊會舉辦工作坊,讓學員認識清潔修復過程、引介在地老師傅為民眾介紹傳統桐油煮法等;在文創商品上,他們結合修復文物的元素,製作貼近大眾的產品,例如:修復嘉義城隍廟後,團隊利用門神的圖像製作拼圖、紙膠帶,廣受好評,在宮保第案後,他們製作模擬修復技巧的刮刮卡,讓民眾體驗修復過程的驚喜。李志上笑說:「雖然還有一段路要走,但他們希望自己以後能做到如「故宮賣店」等級,成為南部的文化創新推廣站之一。」

團隊在製作文創商品時,一直堅持所有商品圖像都要來自修復的物件,希望藉由視覺的轉化,讓一般人也可以認識老圖樣背後的故事。就如李志上所言:「修復是末端在搶救生命,但如果能透過既有圖像讓民眾接觸,說不定做古蹟修復時,也能影響地方年輕人能有新的idea。」這些和大眾的互動,都是名襄團隊完成修復後的另類收穫。

近期,他們也透過臉書粉絲專頁,寫下許多修復專業的小知識,讓民眾透過一張張照片以及生動的小編對話,了解修復的材質、原料、彩繪原理等。不論是推廣工作坊、文創商品、粉絲專頁,這些都是名襄團隊積極和大眾對話,為臺灣古蹟修復盡心力的過程。

臺灣古蹟修復的未來

臺灣的古蹟修復人才嚴重缺乏,起步時間晚。李志上提到,需要修復的古蹟或老建築太多,然而不是每個單位都有能力寫修復計畫書。名襄團隊有時也要面對有心救自家建築,但沒有足夠資本,又不會寫計畫書的老屋後代,他們能做的只有引介相關資源,或直接教屋主基本修護技巧,請屋主自己定期保養。他提到:「這需要靠地方的覺醒。所以我們也有想成立基金會,之後就有可能以相關的資源來協助他們。」基於對文物修復的熱愛,基金會是李志上老師接下來的理想,期望能保存、修復更多臺灣珍貴的文化資產,讓一件一件即將被遺忘或丟棄的物品,在世人面前起死回生。